【壯麗70年·奮斗新時代】

光明日報記者王瑟

『天山下,瑪河畔,有我可愛的校園;育桃李,播書香,悠悠歲月散發芬芳;這裡知識在傳播,這裡科學在照耀……』

清晨的石河子大學校園裡,《石河子大學校歌》在耳畔回響,早起的學生們或在閱讀,或在運動場上鍛煉,或趕向教室,寧靜又美好。

校史館裡,一張模糊又發黃的照片,記錄了當年創辦學校時的情況:『醫生16人,護理1人,檢驗人員1人。顯微鏡、檢驗儀……』

如今擁有2000多名教師的石河子大學,早已成為國家『211工程』學校,跨進國家一流學科建設大學。70年,學校變了,人員增加了,但不變的永遠是當初辦學時的那個火苗:為社會主義建設事業培養合格的接班人。

紮根邊疆無私奉獻

在石河子大學醫學院的辦公樓裡,一段歷史的記錄令人印象深刻:1949年4月26日晚飯後,王震將軍約見衛生部部長潘世征。兩人徹夜未眠,談到到新疆工作的艱巨任務,談到南征北戰中所看到的農村醫療情況。王震將軍激動地說:『老潘,我想好了,根據我們當前的工作和今後發展的需要,要盡快建一所衛生學校,這個重擔和任務就交給你了。』『堅決完成任務。』兩人的手緊緊地握在了一起。

1949年9月25日,新疆軍區衛生學校在蘭州女子中學禮堂舉行隆重的開學典禮。那一年,創辦學校人員的平均年齡只有二十四五歲,但建設祖國的那團火,已在他們的心中點燃。

70年後的2019年4月3日,77歲的退休老師胡文浩一大早准時來到醫學院附屬醫院病理科,開始一天的工作。這位1961年從上海考入石河子大學前身——石河子醫學院的老人,自畢業至今,就一直默默無聞地堅守在自己的崗位上。

『我早把自己當成了石河子大學的人,從沒想過回上海,更沒有想過離開自己喜歡的工作崗位。工作已經成為我生活中最快樂的一件事,到了上班時間,我心裡就有種莫名的激動,我無法想象沒有工作我會怎樣生活。』胡文浩笑盈盈地說。其實這位老人有著令人敬仰的履歷:在新疆率先開展免疫病理診斷技術,是入選《中國病理人的足跡》新疆病理學界兩位專家之一,培養的病理學人纔遍布全國。

『我沒有作什麼突出的貢獻,更談不上取得了什麼成就,我只是默默地做好自己的工作,堅守著自己的崗位,做了一名老師應該做的事:培養學生,傳授知識。』胡文浩平靜地說。

大學校史館館長張素虹指著一張發黃的照片說:『行軍路上辦學,為當時的新疆培養了大批急需的人纔。再看近五年來的學校,專任教師中具有博士學位教師比例從18.82%提高到30.82%,具有高級職稱的教師比例從42.36%提高到50.29%。院士、長江學者、百千萬人纔等高端科研人纔落地學校,獲批1個全國高校黃大年式教師團隊,獲批兩個教育部創新團隊。』

正是當初辦學時為誰辦學、培養什麼樣人纔的那團火沒有熄滅,石河子大學主動融入創新驅動發展戰略和兵團新型工業化戰略發展需求,形成了『新型工業化學科、醫療衛生學科、教育經濟管理學科和一產提質增效學科』四個學科建設集群。截至2018年5月,學校有經濟、教育、管理、藝術等11大學科門類,是『中西部高校綜合實力提昇工程』(一省一校)高校和『中西部高校基礎能力建設工程』高校,是國家西部重點建設的十四所高校之一。

奉獻社會提昇能力

見到農學院博士生導師馬富裕時,他剛從南疆春耕生產一線回來。他是從甘肅考入石河子大學的,如今他帶領著學校農業信息化團隊,為現代農業發展奔波。

『學校2016年就成立了農業信息化教研室,針對農業信息化技術研發努力攻關,讓現代科技與市場對接。』馬富裕說,他們研發的水過濾標准化、灌溉自動化、施肥智能化和生產管理數據化正在推廣中,這將極大提昇農業生產效率,解決信息技術在農牧業生產中的實際應用問題。

大四學生陳碩是從山東考來的,他始終忘不了第一次到南疆連隊,參加石河子大學醫學院第三批支援南疆全民體檢社會實踐的情景。『那既是一次面對面服務南疆少數民族群眾的社會實踐,也是一次很好的自我教育,堅定了我獻身醫學事業的信念。』

醫學院黨委書記井明霞說:『我們始終把科學研究向「健康新疆」與「和諧新疆」聚焦,長期致力於新疆地區民族多發高發性疾病的防治研究工作,已在喀什地區伽師縣、伊犁哈薩克自治州新源縣設有兩個地方流行性疾病監測現場,定期開展診療合作。這些工作的進行,就是不忘我們辦學時的初心,用我們的這團火點燃更多百姓內心的火。』

『我們與覆蓋兵團所有師的152個團場和眾多企業建立了長期科技服務協作關系。在氯鹼化工關鍵技術攻關、特種農作物采收機械研發、農業「水肥一體化」技術推廣、疫病防治體系建設等領域取得明顯成效。我們還完善了「科技特派員」和「法人科特派」的科技支農模式,深入團場開展技術示范推廣、培訓和諮詢服務。積極推動「兵地融合發展」。』石河子大學黨委書記夏文斌說。

牢記使命繼續前行

2018年8月,秦新燕博士和愛人放棄內地穩定的工作,來到石河子大學。她說:『這裡各級領導尊重知識,尊重人纔,給了我們發揮纔乾的平臺。』

石河子大學機械電氣工程學院副院長張立新也是一位學科帶頭人,多次面臨其他院校的『拉攏』,他還是義無反顧地留了下來。『我們沒有更多的物質條件,可我們有一顆愛纔的心,我們通過事業和感情來留住人纔,讓這些人纔在石河子大學實現自己當初的抱負與理想,實現我們最初立下的報效祖國的初衷,這比任何物質上的東西都重要。』張立新說。

這團延續了70年的火苗,讓石河子大學不斷邁上新臺階:每年平均吸引61%的內地高校優質研究生生源,42%的研究生畢業後選擇留在新疆和兵團工作,研究生就業率居於新疆高校前列。5年來招收內地生源本科學生14140人,48.24%的內地生源學生選擇留在新疆建功立業,本科畢業生就業率始終名列新疆高校前茅。

從當初的一所學校,到1997年石河子農學院、醫學院、兵團經濟專科學校、兵團教育師范專科學校四校合並,2008年進入『211工程』學校,2017年跨進國家一流學科建設大學,70年始終依靠的,就是辦學時播下的那顆火種。

看著教學樓前腳步匆匆的學生,聽著校園傳來的《石河子大學校歌》,不由想起夏文斌的一段話:『只要堅持紮根中國大地辦中國特色社會主義大學,辦人民滿意的教育,我們的事業就一定會根深葉茂;只要堅持高擎改革創新的火炬,勇於破除一切阻礙發展的思想觀念和體制機制障礙,就能走出一條具有兵團特色的光明大道;只要堅持為兵團發展培養更多「下得去、留得住、用得好」的高素質應用型、復合型人纔,就能發揮大學優勢,提高對區域經濟社會發展的貢獻率。』

《光明日報》( 2019年04月13日01版)

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

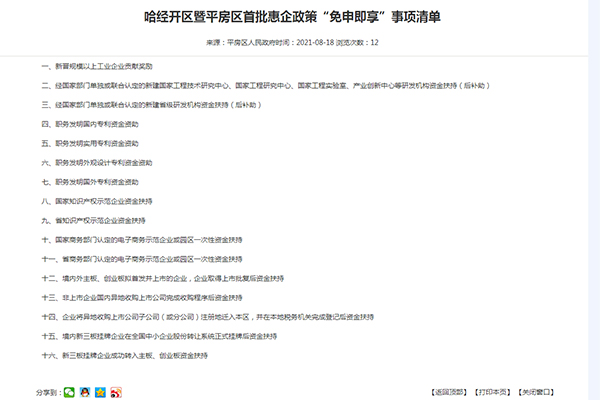

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10