高風險生物醫學新技術有哪些?

《條例》規定,高風險生物醫學新技術包括但不限於以下情形:

1.涉及遺傳物質改變或調控遺傳物質表達的,如基因轉移技術、基因編輯技術、基因調控技術、乾細胞技術、體細胞技術、線粒體置換技術等

2.涉及異種細胞、組織、器官的,包括使用異種生物材料的,或通過克隆技術在異種進行培養的

3.產生新的生物或生物制品應用於人體的,包括人工合成生物、基因工程修飾的菌群移植技術等

4.涉及輔助生殖技術的

5.技術風險高、難度大,可能造成重大影響的其他研究項目

《條例》規定如何監督管理?

國務院衛生主管部門建立統一的臨床研究與轉化應用監督管理信息平臺。省級以上政府衛生主管部門應當通過平臺依法及時公布臨床研究項目許可、轉化應用審查等信息。

省級政府衛生主管部門應當建立生物醫學新技術臨床研究和轉化應用信用檔案,對違規醫療機構和研究人員納入黑名單,對嚴重失信行為,實行部門聯合懲戒。

《條例》頒布前,已在開展生物醫學新技術臨床研究的,應當按照《條例》規定在6個月內完成臨床研究項目申請與審查。

- 聲音

新技術風險管理目錄等配套細則應盡快出臺

『一般而言,生物醫學新技術是指應用新的科學原理、突破性的技術革新,對人的疾病診治和健康促進有重大影響的技術。』醫學倫理學專家、北京協和醫學院人文學院教授張新慶舉例說,例如基因編輯技術、克隆技術、可輔助診斷治療的醫學人工智能、異種器官移植等。

但這些技術也持續面臨著來自公共安全和社會倫理的爭議。例如,2015年中山大學研究員黃軍就『人類胚胎基因編輯事件』、2017年哈爾濱醫科大學教授任曉平『換頭術』,加上近期發生的『基因編輯嬰兒事件』、瘧原蟲治癌,社會各界對加強倫理審查和監管的呼聲強烈。

張新慶認為,新技術臨床試驗中的倫理問題由來已久,政策的制定不是空穴來風,也並非針對某個具體事件,但近期發生熱點事件,特別是『基因編輯嬰兒』或加速了條例的出臺。

在張新慶看來,我國自上世紀90年代建立醫學倫理審查制度至今,相關規定首次上昇至國務院條例,有了更高的法律位階。而且,《條例》對違反倫理原則的處罰規定更詳細,處罰力度也更大。今後,醫療機構或研究人員一旦違規,將有明確的法律依據進行處罰。

更重要的是,《條例》提出兩級風險管理,省級、國務院衛生主管部門按新技術風險高低,分級審核。『審核權限在衛生主管部門,而不是區域倫理審查委員會,這也意味著更加嚴格的監管。』張新慶提醒說。

張新慶建議,《條例》出臺後應盡快出臺新技術風險管理目錄,以及相應的分類技術標准和倫理審查指南等配套細則,為省級和國務院衛生主管部門審批提供依據。另外,衛生主管部門在新技術臨床研究和應用過程中加強監督、指導,並進行階段性評估,及時發現問題並改進。(記者許雯制圖/高俊夫)

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

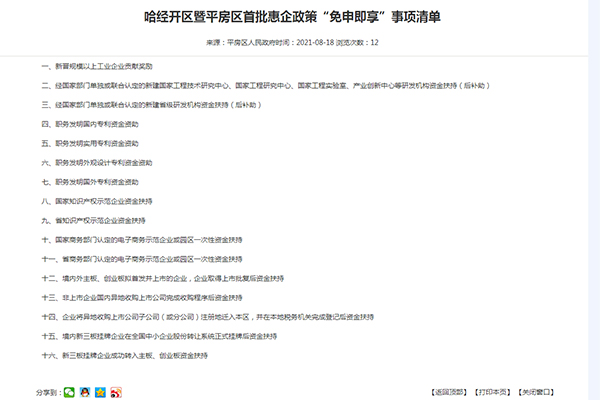

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10