超級大棚智慧爆棚

本報記者劉成友

長328米、寬205米、高6米多、佔地105畝,正月初八,記者走進山東臨邑臨南鎮的『超級大棚』……

棚外寒風陣陣,棚內溫暖如春。一串串紅得發亮的番茄,采摘後迅速裝車運往北京和上海。『傳統溫室番茄產量只能達到每平方米25公斤,我們這個是40到50公斤。每天能走大約六七噸。』凱盛浩豐(德州)智慧農業有限公司技術部經理劉冰說,『我們三年內的目標是每平方米85公斤。』

劉冰介紹說,這座智慧農業大棚配有水肥一體化設施,內外分布著30多個傳感節點,可實時采集棚內外環境溫度、濕度、光照等信息。『像是一臺精密運轉的儀器,為作物營造最合適的生長環境條件。達產後,大棚蔬菜年生產量預計達到5100噸。和傳統大棚溫室相比,智慧玻璃溫室可以節省六到八成用水,減少四成二氧化碳排放以及25%的能源使用。可以說,這也是個生態大棚。』

『大棚集環境控制、材料科學、現代生物技術、智能控制於一體,讓綠色高效農產品生產實現了標准化,是名副其實的「農業工廠」。』浩豐(青島)食品有限公司董事長馬鐵軍說,大棚畝均年產量是傳統大棚的3至4倍,效益則更高,年產值預計在8000萬元,成本回收期大概在6到8年。

30歲的清涼店村村民張志平在這裡打工半年了,每天進門都要進行嚴格消毒。上班先打卡並輸入工號,她的任務就是觀察記錄病蟲害以及授粉等情況。讓她耳目一新的是,無土栽培,不見大水漫灌,而是按滴澆水;放大鏡、粘蟲板、登高車、皮卷尺,與之前種菜完全不一樣了。像她這樣將土地流轉又在家門口就業的『農業工人』,目前已有50多名,加工區建成後還會有更多村民加入。

聯村發力抱團致富

本報記者王樂文高 炳

新春時節,秦嶺山村鴨溝嶺。村支書尤利軍雖然忙,心裡卻舒坦:村裡苗商絡繹不絕……

『一株9塊,不砍價。』苗商剛要開口,就被尤利軍頂了回去。這語氣,跟去年判若兩人。

說起周至縣竹峪鎮鴨溝嶺,鄰近鄉黨都搖頭。山大溝深、交通不暢,『風景再美,大白鴨肚裡藏青泥,窮著哩!』

窮不窮,村支書最有感觸:前些年,一見苗商,尤利軍就腦袋疼……

『一株4塊,你賣不賣?張龍村、丹陽村,要價纔3塊。』架不住苗商威脅,尤利軍忍聲簽字。鴨溝嶺一年到頭栽的苗,就這樣運走了。

兄弟村競爭,在整個竹峪鎮,並不奇怪。資源匱乏、村情相仿、產業單一,即便有幫扶資金,也是『撒了胡椒面』,收效甚微。

『東一榔頭、西一棒槌,都難成氣候。要不咱抱團取暖,搞個「農村開發區」?』掛職乾部王乃祝腦子活,提出打破行政區劃、成立『聯村黨委』,『告別各吹各號,咱們吹一個調!』

去年9月27日,陝西省首個村級聯合黨委,在周至縣竹峪鎮成立。張龍、丹陽、鴨溝嶺、民主、中軍嶺、北西溝、農林7個貧困村,『小組織』合成『大黨委』,『小產業』變為『大基地』。

資源要整合,修路是前提。張龍、丹陽、鴨溝嶺3個村,吵嚷了多年的村道矛盾,成為亟待破解的難題。聯村黨委書記王乃祝提議:召開『板凳會』,大伙來評理。

暮色四合,『龍陽溝』三村的30多位代表,帶著小板凳,聚攏在山腳的皂莢樹旁。

『我們鴨溝嶺,全力支持!』尤利軍首先表態,『之前跟張龍、丹陽商量,人家滿口答應,就是不見動靜。』

『修路,要統一規劃哩。』丹陽村劉老伯接過話茬,『現在各家只修到村口,多一米都不樂意。』

『話說開了,就好辦事。』王乃祝趁機鼓勁兒,『今後,咱就是個聯合體。大家修的路,大家一起走!』

統一思想,說乾就乾。如今,聯村黨委下轄的7個貧困村,村村大路相連。『道路通,心路就通。』王乃祝介紹說,一年多來,各村組已舉行『板凳會』60餘場,『百姓管理百姓事,群眾化解群眾難。』

人心齊,泰山移。聯村黨委成立了合作社,流轉3000餘畝閑散地,栽植精品花卉。『苗木長在秦嶺北麓,條件得天獨厚。』王乃祝告訴記者,『櫻花谷、紅梅嶺、紅楓岸、桂花坡,都由合作社統一管理,價格不再「任人宰割」。』

植草種花的竹峪鎮,已變身『關中小江南』。走進山谷楓林,農戶宋友來正在勞作,『家裡5畝地,全流轉到了合作社。租金、打工、分紅3份收入,年收入3萬元。』

截至目前,竹峪鎮聯村黨委所轄7村人均收入達10524元,同比增長47.3%。『如今,全縣范圍內,已探索設立22個聯村黨委。』周至縣委書記楊向喜感慨,『抱團致富釋放的活力,既扮靚了山野,也點亮了希望。』

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

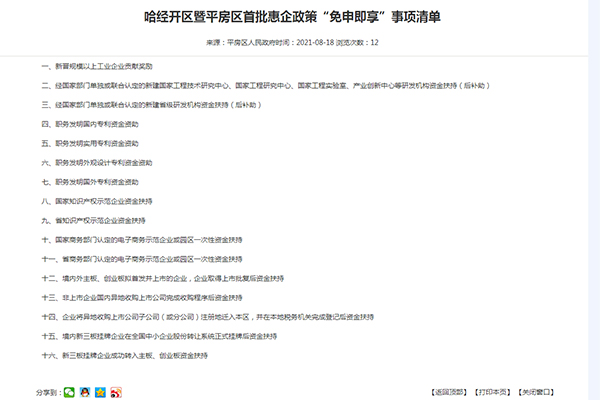

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10