2013年—2022年,十年兩會,故事很多。

來自大江南北的代表委員,帶著泥土的芬芳、暫別工廠的轟鳴、肩負人民的重托,沿著人民大會堂的臺階拾級而上。頭頂上方,五星紅旗迎風獵獵。

十年,53次『下團組』,習近平總書記同許多代表委員面對面,傾聽他們的所見所聞、所思所感,傾聽奔湧在中國大地上的往昔和憧憬。

故事裡有乾坤。

『去嘎查,路怎麼走』,問的是掣肘偏遠地區發展的交通問題;

『白雪換白銀換來了嗎』,思考的是生態與經濟的辯證關系;

『條件比十八洞村還差的有多少』,牽掛的是全面小康路上的短板弱項;

『這是我們回避不了的一場大考』,擘畫的是新時代強軍路上的歷史跨越……

在這裡讀懂中國。十年跋涉、十年篤行,十年的大道如砥,濃縮於此。如一幅時光卷軸,鋪展民族復興不可逆轉的歷史進程。

揪心與放心

『不要因為我們看了心情沈重就遮遮掩掩』

懸崖村,習近平總書記掛念在心。

那是2017年全國兩會,在參加四川代表團審議時,總書記談到有關這個村的新聞報道:『看著村民們的出行狀態,感到很揪心。』

脫貧攻堅的浩蕩春風吹遍了山河萬裡,上山的路很快變了模樣。

就在今年兩會,來自四川省民政廳的益西達瓦委員帶來了村子的新消息。兩張照片對比鮮明,一張是昔日掛在峭壁上顫巍巍的藤梯,一張是今日穩穩當當『飛』入雲霄的鋼梯。

習近平總書記仔細端詳,細問孩子上學、老人看病的近況,再問鄉村旅游進展。這一次,他放下心來。

從『揪心』到『放心』,中南海和大山深處一個村莊的距離,那麼遠,又那麼近。

回首這些年,總書記花的精力最多的,是扶貧。山腳下直通省城的路、搬出土坯房的家、家門口就能讀書的課堂,那些人、那些事,都裝在他的心裡。

『去年村裡有多少人娶媳婦?』

2016年全國兩會,參加湖南代表團審議時,習近平總書記見到來自湘西土家族苗族自治州的郭建群代表,親切地問。總書記清晰地記得,2013年到訪十八洞村時,大齡男青年『脫單』是個老大難問題。

『7個。』郭建群代表答道。當講到全州還有50萬貧困人口時,總書記又問:『條件比十八洞村還差的有多少?』

再看2017年全國兩會,參加四川代表團審議時,涼山彝族自治州的林書成代表帶來了總書記一直放心不下的大涼山的消息。彼時,14個集中連片特困地區,習近平總書記絕大多數都去過了,『還沒有走到的呂梁和涼山會盡快去』。

『文盲率高不高?』

『一個村裡初中以上的都很少。出去打工很困難,深山裡彝族群眾的脫貧不是一次衝鋒就能完成的。』

這一年初夏,習近平總書記深入呂梁山區。轉過年來,飛行3個多小時,在深山裡又輾轉奔波兩三個小時,沿顛簸崎嶇的山路深入大涼山腹地。村裡的琅琅書聲,火塘邊座談時憧憬的目光、質朴的志向,都點燃了大涼山的無限希望。

不畏嚴寒酷暑,不懼山高路遠。深山小院裡的歡歌笑語,農家賬本前的細致追問,一串串足跡在中國地圖上星羅棋布,丈量著從貧困到小康的路途有多遠、有多難。

習近平總書記在一次『下團組』時語氣堅定地說:『哪怕一天只走一個點,也要看到真貧。我如果光是看好地方,就難免樂觀,感覺指日可待,就會作出錯誤決策。不要文過飾非,不要因為我們看了心情沈重就遮遮掩掩。我們都是從基層摸爬滾打過來的,而且和基層還有千絲萬縷的聯系。我們知道中國的國情和發展階段,我們要做的就是讓鄉親們實實在在有獲得感。』

從『窮窩窩』裡走出來,更讀得懂飯碗裡的窮、感受得到貧窮裡的苦。在河北阜平的皚皚白雪上,在安徽金寨的蜿蜒山道間,在重慶華溪村的密林晚霞中……萬裡行程,印刻著百年大黨的為民本色。

『堅持精准扶貧,不能「手榴彈炸跳蚤」』『少搞一些「盆景」,多做一些惠及廣大貧困人口的實事』『絕不能搞數字脫貧』『抓工作不能狗熊掰棒子,去過的每個地方都要抓反饋』……『下團組』時,每每談到扶貧,總書記總是殷殷叮囑、諄諄告誡。

『講得非常生動。』2019年全國兩會,參加河南代表團審議時,習近平總書記聽了一位村黨支部書記暢敘農民的夢想,不由感嘆:『到農村去,我總有一句話,你們還需要什麼?你今天講的這些,恰恰是廣大農民對幸福生活的新追求。一些我們已經在做了,做成了;一些還在做的過程中;一些是下一步准備做的。』

今天,近1億農村貧困人口已全部脫貧,斑斕田野正在譜寫鄉村振興的新樂章。2020年全國兩會,召開之際恰是決戰決勝脫貧攻堅的最後關頭,習近平總書記意味深長回憶起他在陝北插隊,餓著肚子問鄉親們『你們覺得什麼樣的日子算幸福生活』。

從『吃飽肚子』到『吃「淨顆子」』,再到當年看來高不可攀的『想吃細糧就吃細糧,還能經常吃肉』。老鄉們再努力想了又想,期盼『將來乾活挑著金扁擔』。

夢想已然照亮現實。『「金扁擔」,我把它理解為農業現代化。』總書記的目光看向更遠的未來。

危與機

『哪個都不能等閑視之』

2020年,驚心動魄的抗疫大戰,艱苦卓絕的歷史大考,史冊上永久鐫刻下中華民族應對危機的非凡之舉。

那一年的全國兩會,召開於疫情防控形勢逐漸好轉的5月。任憑風浪起,中華『復興號』巨輪的既定航程穩如磐石。

『我提出,湖北代表團一定得來一下。你們是湖北6000多萬人民的代表,我要看望一下大家。』人民大會堂東大廳,湖北代表團審議現場,掌聲如潮水奔湧。

兩個月前趕赴武漢的場景歷歷在目。從『暫停』到『重啟』再到全面復工復產,武漢、湖北的身後,站著一個14億多人擰成一股繩的中國。

『英雄的城市,英雄的人民。你們這裡的疫情防控情況,黨中央每天都在關注。我們以人民為中心,堅持生命至上,實事求是,絕不隱瞞疫情。這正是共產黨的執政理念。』

『下團組』時,習近平總書記一再敲響警鍾:『針尖大的窟窿能漏過斗大的風』『越是在這個時候越要慎終如始,越要再接再厲,善作善成。』而今回望,正是得益於居安思危,纔有了今天來之不易的局面。

到武漢社區看望,同時謀劃著疫情防控社區治理的精細化;去北京的醫院調研,還醞釀著下一步醫藥衛生體制改革的解題之路——誠如習近平總書記所言:『重大的歷史進步都是在一些重大的災難之後。』『你們采取的措施、收獲的教訓,都為今後的疫情防控創造經驗,這是一個重要的貢獻值。』

如履薄冰的謹慎、見葉知秋的敏銳,在治理如此大一個國家的過程中,貫穿始終。『居安思危啊!只有深入研究、料事在先,防范於未然,纔能掌握戰略主動。』而今重溫2018年全國兩會期間習近平總書記的這席叮囑,遠見卓識令人感佩。

再向前追溯。2014年全國兩會,參加安徽代表團審議時,習近平總書記說:『現在講形勢,基本都是那麼幾句話,「形勢是嚴峻的」。實際上想一想,什麼時候形勢不嚴峻復雜?到哪一年都一樣,但是我們有必要講這個話,要看到嚴峻復雜形勢的常態性。「嚴峻復雜」的意思,就是我們始終要保持積極進取的姿態,同時對於克服困難和挑戰懷有一種平常心。艱難困苦,玉汝於成。』

圖之於未萌,慮之於未有。

從一粒米,思慮『中國糧食,中國飯碗』的戰略安全,警示『不能輕言糧食已經過關了』。今年全國兩會『下團組』,習近平總書記的懮思躍然紙上:『糧食安全是「國之大者」。』『誰來養活中國?中國要靠自力更生,自己養活自己!』

從一滴水,看到『民生為上、治水為要』的治國方略,這幾年走遍了黃河上中下游:『水安全是黃河流域最大的「灰犀牛」。』

自主創新,攻克『卡脖子』技術,這是『下團組』時又一個常說常新的話題。早在2013年全國兩會,首次看望參加政協會議的委員時,習近平總書記到的就是科協、科技界委員聯組會:『在日趨激烈的全球綜合國力競爭中,我們必須正視現實、承認差距、密切跟蹤、迎頭趕上,走自主創新道路,采取更加積極有效的應對措施,在涉及未來的重點科技領域超前部署、大膽探索,加快從要素驅動發展為主向創新驅動發展轉變,發揮科技創新的支橕引領作用。』在國際形勢愈加波譎雲詭的今天,在中國的自主創新已然由量變到質變的今天,世界更深刻讀懂了一個生於懮患、成長於懮患、壯大於懮患的政黨。

人纔是創新的主角。

『創業十多年,前面七八年比西天取經還難,年年虧損;最近幾年纔騰雲駕霧。』2018年全國兩會,重慶代表團審議時,來自豬八戒網絡公司的朱明躍代表講得生動。

『開始那幾年,有沒有過回高老莊的想法?』習近平總書記風趣問道。

笑聲裡,總書記一語雙關地指出:『豬八戒啊,雖然意志不堅定,但仍然不忘初心。』『創新驅動是國策。只有新舊動能真正實現歷史性轉換,中國纔能真正強大起來。』『中國的發展復興,要苟日新、日日新、又日新,天行健自強不息。』

危機相伴,時勢變遷。從更宏闊的時間坐標上去看,『我們現在都是在一些具有歷史意義的時間節點上。』

幾年前有次『下團組』,習近平總書記想起一個小故事。去歐洲訪問,一位政要好奇詢問:『你們平常用手機支付嗎?』從落後於時代到趕上時代,再到引領時代,中國天翻地覆慨而慷,『他們感慨,這件事簡直不可思議。』

五千年文明、960多萬平方公裡、14億多人,這是觀察中國的宏闊時空觀,也因此更強調『不可能憑著一招鮮立國』『像我們這樣的大國絕對要靠自己』。

走自己的路,辦好自己的事。『不是我們困難的時候纔搞「雙循環」,就是平時,「雙循環」也是最穩定、最可靠的經濟布局。我們一定要有底線思維,安不忘危。』

這是中國的戰略遠見。

破與立

『不能把手裡吃飯的家伙先扔了』

2014年,亞太經合組織領導人非正式會議在北京拉開帷幕。『APEC藍』一詞在互聯網上不脛而走。第二年的全國兩會,習近平總書記談及此事:『當時我就在歡迎宴會上對大家說,這並不是一去不復返的短暫藍天,未來北京將會有持久的藍天。』

時間來到了2022年。

北京冬奧會是一個縮影。『綠色辦奧』的生動腳本,令世界驚嘆。

今年全國兩會,全國政協農業界、社會福利和社會保障界聯組會上,習近平總書記感言:『北京冬奧會是很給力的,有很多方面是要載入史冊的。雙奧城,這是獨一份。我看還有聲音說,首鋼大跳臺是不是在核電站搞滑雪?他們恰恰不知道這是綠色轉型,我們是鋼鐵產業轉型變成了體育產業。』

時間是最大的變量。

曾幾何時,風起雲湧的經濟大潮中,很多人將生態和發展視為一道非此即彼的選擇題,陷入了生態惡化、發展難以為繼的泥潭。

習近平同志在早年間就看到了另一個破題思路:『綠水青山就是金山銀山』。蘊含歷史遠見的戰略判斷,在十幾年後的今天,成為響徹中國大地的嘹亮聲音。

破題、解題,一切從人民需要出發。

破的首先是觀念。『烏梁素海我作過多次批示』『騰格裡我也批示過。把污染物都傾倒到沙漠裡,這個事我狠狠地敲打過。』總書記直擊要害。

立的也首先是觀念。山水林田湖,從新增一個『草』字,到再添一個『沙』字,習近平總書記提出的『人與自然生命共同體』理念不斷豐富。一體化推進、一盤棋布局,人與自然的故事在中華文明中源遠流長,卻從來沒有像今天這樣成為大江南北、萬眾一心的共同講述。

這十年,適逢世界百年未有之大變局,適逢中國從高速增長階段轉向高質量發展階段的大跨越。歷史發展的巨大慣性,注定過往的經濟結構、發展方式、思維觀念,會向前『滑行』一段路。

有的領域,要大破大立。

『老工業基地振興發展要做好「加減乘除」。現在加法多,其他少,亟待補課。』

『結構調整一定不要搞相濡以沫,讓「僵屍企業」苟延殘喘。一定要騰籠換鳥,最後達到鳳凰涅槃、浴火重生的境界。長痛不如短痛。』

字字鏗鏘!支持什麼、反對什麼,生動勾勒了將一艘巨輪調轉航道、轉變發展方式的清醒和堅定。

有的領域,是破立並舉、先立後破。

當領航世界上最大的發展中國家矢志推進實現碳達峰碳中和目標時,習近平總書記注意到了踩『急剎車』、搞運動式『降碳』的苗頭。今年全國兩會『下團組』,他警醒各地:『不能把手裡吃飯的家伙先扔了,結果新的吃飯家伙還沒拿到手,這不行。既要有一個綠色清潔的環境,也要保證我們的生產生活正常進行。』

全局之計,長遠之策。中國在走什麼樣的發展之路面前,有著超乎尋常的精准考量和長遠布局。

『非不能也,而不為也。』這句話,指向的是舉世矚目的中國經濟增速,要辯證把握速度和質量的關系。

2020年『下團組』時,習近平總書記一錘定音:『著眼點著力點不能放在GDP增速上』。

到了2021年全國兩會,總書記再次談及這一話題:『我們定今年經濟增速預期目標時留有餘地,這樣可以把更多精力用到高質量發展上。』

改革,何嘗不是破立並舉的大手筆。

就拿教育改革為例。2021年全國兩會,習近平總書記說到教育公平,堅定地表示:

『我們來共同關心這些教育問題。教育改革還是要繼續啊,正在進行時。』『對群眾反映強烈的突出問題,對打著教育旗號侵害群眾利益的行為,要緊盯不放,堅決改到位、改徹底。』

根脈與枝葉

『中華民族的基因就流淌在血液裡』

2015年全國兩會,在民革、臺盟、臺聯聯組會上,馮鞏委員發言時建議構建閩南文化帶,他以自己用閩南語唱歌受到同胞厚待的故事為例,感慨『鄉情鄉親的感召力』。

『你有沒有說過閩南語有關的相聲啊?』習近平總書記親切地問。

『今年春晚就有說。但走出去,閩南語唱歌更受歡迎。《世界第一等》《流浪的心情》《愛拼纔會贏》一唱,都不讓下臺。再來一段高甲戲片段,直接請去吃宵夜了。』

笑聲裡,在福建工作的悠悠往事靜靜流淌:『大陸去臺的以閩南地區為主,講的就是閩南話。就像山西的老槐樹一樣,血緣相親、文緣相承。閩南文化作為兩岸文化交流的重要方面,大有文章可做。』

『我在福建待了10個年頭,很多臺胞對我說,「如果說臺胞不是中國人,就像說孔夫子、關老爺是外國人一樣,我們是完全不能接受的。」發展兩岸關系,這個基本面必須考慮進去。』

共同的歷史淬煉,共同的土壤滋養,共同的情感積淀。『不要說臺灣了,就算是世界上很多華人華僑不會說中國話,但還是有一顆中國心,因為中華民族的基因就流淌在血液裡。』

歷史和現實已然證明,每到重大關頭,文化都能感知國運之變、時代之潮。2018年全國兩會『下團組』,有委員作了題為《用經典作品構建人類命運共同體》的發言。習近平總書記感觸頗深,講述了他所思考的文化自信:

『我們現在是距離中華民族文化復興最近的一個時代。我們自信起來了。人們怎麼想問題,都跟五千年文化積淀下來的基因血脈有關。自己的寶貝還得自己識寶,自己不要輕慢了。我現在送國禮,很喜歡送孫子兵法、論語,中外文對照的,外方政要也很喜歡這些。』

崇仁愛、重民本、守誠信、講辯證、尚和合、求大同,璀璨厚重的中華文化深刻影響了今天、啟迪著明天:『我們對於時間的理解,都是以百年、千年來計。我們談規劃,都是放眼長遠,「十三五」、「十四五」、兩個一百年……』

從道路自信、理論自信、制度自信再到文化自信,還有後來提出的歷史自信、歷史主動精神,萬物有所生,而獨知守其根。

日月經天,江河行地。腳下這塊生於斯、長於斯的土地,延續著千百年的熙熙攘攘。習近平總書記在2018年全國兩會山東代表團審議時,想起一件小事:

『過去窮,問吃飯了沒有,都是問喝湯了沒有?吃不了幾頓乾的。』

掌聲、笑聲激蕩,總書記繼續說道:『勤儉節約的習慣應該保留下去。我家裡到現在啊,盛在碗裡的,一個飯粒都不能丟了。從我父親那時候傳下來,糟蹋糧食良心上要受指責的。我國農耕文化歷史悠久,家庭為本、鄰裡和諧、勤儉持家等,這些觀念是根深蒂固的。文化的傳承也是中華民族像石榴籽一樣抱在一起的緣由。』

2021年,在醫藥衛生界、教育界聯組會上,委員們紛紛感言,疫情之下中國交出一份令世界矚目的答卷。

總書記由此感嘆:『這不僅是一時之運,還有我們的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。現在這一代年輕人,也在變化之中,他們的心態、思想也在改變。』

憶往昔,思緒萬千。『70後、80後、90後、00後,他們走出去看世界之前,中國已經可以平視這個世界了,也不像我們當年那麼「土了」。這就是自信。』

自豪笑容裡,是一代代中華兒女敢教日月換新天的苦乾實乾,是億萬人民的豪情壯志。

敬畏與無畏

『我們追求實實在在沒有水分的發展』

2017年,全國兩會。遼寧代表團審議時,關於向經濟數據弄虛作假開刀的事,有代表直言不諱。

『就是忽悠自己!』習近平總書記語重心長:『把數字謄清、見底、擠乾水分,雖然你們拿出來的數字好像不太好看,但我覺得實際上很好看。』

掌聲如雷。總書記環顧會場:『這是光明磊落的數字。黨中央支持你們這麼做。真正憑著真抓實乾、鍥而不捨努力把經濟搞上去,不恥落後。就是魯迅講的,中國人的脊梁。我們追求實實在在沒有水分的發展,要經得起實踐、經得起人民、經得起歷史的檢驗。』

歷經百年而風華正茂,飽經磨難而生生不息,刀刃向內的自我革命正是共產黨人的鮮明品格。『堅持自我革命』,鄭重寫入百年黨史第三份歷史決議。決議出爐之際,習近平總書記深情重溫了發生在1945年陝北黃土地上的『窯洞之問』:

『我們黨沒有任何自己特殊的利益,這是我們黨敢於自我革命的勇氣之源、底氣所在。』

不私,而天下自公。『下團組』時一句句雷霆萬鈞、一字字響鼓重錘,底氣正是『始終代表最廣大人民根本利益』的人間正道:

『讓不作為的人坐不穩,讓忽悠的人沒前途,讓跑官要官的人沒市場,讓買官賣官的人受嚴懲』;

『當共產黨的官,當人民的公僕,拿著國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易,這個賬總是要算的』;

…………

『這個賬總是要算的。』2021年全國兩會,參加內蒙古代表團審議時的這句話,在山川河谷間久久激蕩。兩會前,內蒙古自治區黨委給黨中央遞交了一份《關於開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治情況的報告》。對腐敗的增量和存量,總書記講得十分透徹:『堅決零容忍』『反腐敗永遠在路上。』

踏石留印,抓鐵有痕。

一年後,再到內蒙古代表團參加審議,習近平總書記再一次談到同一個話題,追問進展。向後看,要『倒查二十年,徹底揭開區域性、系統性腐敗的蓋子』;向前看,要始終保持敬畏之心,『堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進』。

心有所畏,方能行有所矩。

『怎麼老抓?沒完沒了。』對這樣的聲音,習近平總書記一錘定音:『只要存在就沒完沒了,就是要永遠進行時。』清醒而堅定,無私而無畏。

2018年,全國兩會。習近平總書記來到重慶代表團參加審議。從八項規定說起,他憶起渣滓洞白公館內,革命先烈用生命寫下的『獄中八條』。

『我反復看,看了以後沈思良久。在生死關頭、危在旦夕之際,想到的是黨的事業。他們提出八條,意在警示後人,一個政黨的思想道德建設是多麼重要,一個共產黨的道德情操是多麼重要!』

時間長河奔湧,信念之火永存。中華民族跨越百年的長途跋涉,是感天動地的紅色足跡,有無數英雄的無畏抉擇、勇毅堅守。

2019年兩會『下團組』,習近平總書記動情講述了一位老將軍骨灰撒到戰場上的遺願。『血戰湘江,很多戰友都犧牲了。他說,死後要同戰友們長眠在一起。』

『這個感情在我心裡,久久放不下。』

煌煌黨史,壯歌慷慨!習近平總書記語重心長:『不忘初心,方得始終啊!我們的初心是什麼?上海石庫門、南湖紅船,誕生了中國共產黨,14年抗戰、歷史性決戰,纔有了中華人民共和國。共和國是紅色的,不能淡化這個顏色。』

十年的兩會故事,凝結了多少奮斗跋涉,匯聚著多少夢想希望,在中華民族偉大復興的征程上書寫了全過程人民民主的偉大史詩。無論雪域高原、戈壁沙漠,無論懸崖絕壁、林區山區,再是偏遠、再是荒涼,也在同繁華都市一道,同步感知中國脈動。億萬人民的聲音,直抵北京;億萬人民的期盼,牽掛在習近平總書記的心中,寫入黨和國家的文件政策裡,落實在960多萬平方公裡的大地上。

從人民中來,到人民中去,每個人都是這場偉大史詩的見證者、參與者、書寫者。

行政拘留5日!嫩江一臺球廳在疫情防控期間違規經營2021/12/13

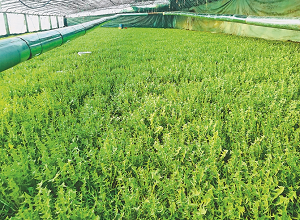

行政拘留5日!嫩江一臺球廳在疫情防控期間違規經營2021/12/13 新春收獲季 鮮菜俏四方2022/02/24

新春收獲季 鮮菜俏四方2022/02/24 迪士尼要求刪掉皮克斯影片中明顯同性內容2022/03/11

迪士尼要求刪掉皮克斯影片中明顯同性內容2022/03/11 北京冬殘奧會中國體育代表團成立2022/02/22

北京冬殘奧會中國體育代表團成立2022/02/22