敖寨鄉地處武陵山區的貴州省銅仁市萬山區東北部的狹長山谷裡,轄5個行政村及2個居委會,61個村民組,全鄉共有3651戶11221人,其中農業人口9059人,人均耕地面積僅0.71畝。

『放牛好耕田,養豬盼過年;喂雞籌柴米,奔波為油鹽』,這是過去村民貧困生活的真實寫照。自脫貧攻堅工作開展以來,敖寨鄉牢固樹立『抓扶貧一定要抓產業,抓產業一定要抓改革』的思想,不斷創新產業扶貧利益聯結機制,形成了『村村有特色產業、戶戶有致富門路、人人有增收渠道』的產業發展格局。

目前,該鄉5個村都有自己的主導產業,同時香柚、油茶、經果林、西瓜、苗圃等特色產業也遍布其中,呈現出產業發展百花齊放的良好態勢。

敖寨鄉村民在木耳基地整理菌棒。經濟日報-中國經濟網記者王新偉攝

寧靜而溫暖的『圍爐夜話』

時間:2019年1月28日

地點:萬山區敖寨侗族鄉

農歷臘月廿三,送走喧囂的白晝,經濟日報-中國經濟網記者與敖寨鄉村民們一起,在寧靜而溫暖的房子裡『圍爐夜話』。

鄉黨委副書記、鄉長楊會高興地給記者介紹:『過去的2018年,我們的4個貧困村全部順利脫貧出列,貧困人口減少至36戶90人,全鄉成功脫貧748戶2549人,貧困發生率下降到0.99%,我鄉成功摘掉了「貧困帽」,以零漏評、零錯退的優異成績,順利通過國務院第三方評估驗收。』

『2018年,敖寨鄉產業發展迎來了春天,實現了由傳統農業向現代農業轉型的華麗蛻變。』鄉黨委書記楊勤說起近年來的發展如數家珍,『按照「因地制宜、科學謀劃」的原則,我們依托自身資源優勢,大棚蔬菜、食用菌、香柚、水產養殖、畜禽養殖等產業多點開花,形成了敖寨「一帶兩翼」產業發展格局。』

記者在采訪中一路看到,該鄉中華山村和兩河口村以發展食用菌、大棚蔬菜、香柚為主;洋世界村和瓮背村以發展水產養殖和林下養殖為主;楊家寨村和岩屋坪以發展生豬代養和蓮藕種植為主。2018年,敖寨鄉完成調減旱地1800畝,新增種植大棚蔬菜600畝、食用菌100畝、精品水果1500畝,全鄉累計完成4000畝的產業發展,實現了與貧困群眾利益聯結全覆蓋。

記者在中華山村看到一幅巨大的標語牌,內容為『敖寨鄉集體經濟「622」模式發源地』。什麼是『622』分配模式?『圍爐夜話』時,記者不解地問。

『敖寨鄉中華山村自2015年初被列為萬山區精准扶貧示范點以來,他們不斷創新發展方式,選准發展門檻低、見效快的食用菌、蔬菜等大棚種植產業,通過整合財政、扶貧等多方資金建成了中華山村集體經濟示范點,創造性地提出了「622」分配模式,即將純利潤的60%用於貧困戶、20%用於村集體經濟積累、20%用於合作社管理人員獎勵。』萬山區對外宣傳辦公室主任張文娟,一邊給火爐加炭一邊回答經濟日報-中國經濟網記者的疑問。據了解,敖寨鄉『622』分配模式還入選『偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽』,相關圖片在國家博物館展覽中展示。

『說起這個成績,中華山村村委會主任毛照新功勞最大呢。』敖寨鄉黨委委員、副鄉長吳承庚打開了話匣子。『中華山村的發展,離不開毛照新帶領村民興辦集體經濟合作社,發展食用菌產業,打造了遠近聞名的食用菌之村。』吳承庚說:『有一年春節,一名來村探親的浙江女婿介紹,浙江有不少農村靠種植木耳、平菇致富,中華山村自然條件更好,為啥不試試食用菌產業呢?』

當年3月份,毛照新帶著村『兩委』乾部和致富帶頭人遠赴浙江調研學習。在了解到食用菌生長環境與本村自然條件高度匹配後,毛照新建議將這一產業引回村裡。

可是,他的『美好願望』沒有得到大多數群眾支持,很多人不敢加入創業隊伍,擔心失敗。但毛照新沒有放棄,他一邊繼續帶領黨員乾部挨家挨戶做工作,一邊帶頭自己先乾,再加上鄉黨委、政府『送政策、送資料、送技術』,經過幾次村民大會,終於得到了群眾的理解和認可,全體村民同意發展食用菌產業。

為了讓貧困戶實現自我『造血』,村『兩委』成員率先貸款60萬元,利用村集體的30萬元資金和100萬元精准扶貧項目資金,按照『村兩委+合作社+貧困戶』模式,組建了村集體經濟專業合作社。合作社將全村172戶貧困戶全部吸納為社員,探索出『622』精准扶貧分配新模式,點燃了群眾的乾事創業熱情,並帶動2家龍頭食用菌企業落戶中華山村,當年就發展食用菌1000萬棒,集體資產從上年的30萬元增長到100多萬元,人均純收入從2000元增至6000多元,貧困發生率從16.35%下降至9.7%。

2016年6月29日,是村裡貧困戶難忘的日子,中華山村172戶貧困戶戶均分紅1500元,群眾都樂開了花,中華山村也從當初的貧窮落後村變成了脫貧致富示范村。

『去年,全鄉全年工農業生產總值完成7625.58萬元,同比增長19.3%。據統計監測,我鄉2018年農村居民人均可支配收入達9400元,同比增長10%。』楊會說:『今年我們努力將農村居民人均可支配收入突破1萬元,讓群眾切實享受到「看得見」「摸得著」的實惠。』

中華山村村委會主任毛照新查看菌棒長勢情況。經濟日報-中國經濟網記者王新偉攝

『授人以漁』家家都走致富路

時間:2019年1月29日

地點:敖寨鄉兩河口村

敖寨鄉兩河口村曾是典型後進村。常年以來,當地老百姓除外出務工外,便是守著『一畝三分地』勉強過活。如何走出一條既能守住青山綠水,又能帶動群眾脫貧致富的村集體經濟發展新路,一直困擾著該鄉黨委、政府和兩河口村村『兩委』。

發展產業是實現脫貧的根本之策。面對群眾觀念守舊、擔心失敗的懮慮,如何做好群眾思想工作,是脫貧攻堅急需解決的棘手問題。『扶貧先扶志』。2017年年初,兩河口村成立了多個工作小組,挨家挨戶介紹山東壽光九豐農業落戶附近鄉以來取得的成效,並組織他們到現場參觀學習。

功夫不負有心人。自去年3月啟動規劃以來,僅耗時3個月,該村佔地面積500畝、項目總投資2000餘萬元的標准化蔬菜大棚便已建成,並成功上市。目前,該村一期大棚內已種植西瓜、黃瓜、西紅柿等五個大類7個品種,預計年總收入達500萬元,帶動就業567人,實現戶均增收0.8萬元以上。『我們種了幾十年蔬菜了,勉強賺個油鹽錢,還沒聽說過種蔬菜可以脫貧致富的,真的不敢相信!』當地老百姓說道。

『授人以魚不如授人以漁』。同樣,變『輸血式』扶貧為『造血式』扶貧纔是長久之計。

在扭轉群眾思想觀念後,當地針對村民欠缺技術的現狀,積極組織專業培訓會,建立農技服務精准到戶機制,強化群眾造血功能,增強貧困戶自我發展能力,為他們插上致富的翅膀。

『在這裡既掙了工錢,又學了技術,還能照顧老人和孩子,現在真算得上安居樂業了。』正在棚裡乾活的貧困戶小劉笑著說道。

去年3月份以來,該村在大棚蔬菜基地組織現場培訓24次,累計培訓人數達1200餘人次,免費發放實用技術資料560餘冊,大大提高了農民的種植技術,增加了種植效益,推動了全鄉『菜籃子』扶貧產業的快速發展。

農產品的銷路順暢與否,直接關系到貧困戶的切身利益。為讓參與種植的60多戶貧困戶獲得穩定收益,該村積極與銅仁各大超市和萬山九豐農業公司對接,解決大規模生產後的銷路問題。『我們和銅仁華聯超市達成了合作協議,實行訂單直銷。同時,萬山九豐公司還將蔬菜進行兜底回收,確保種植戶能大量種植、大膽生產。』兩河口村支部書記姚元會信心十足地說道。

目前,該村大棚蔬菜基地已向周邊超市銷售黃瓜20多萬斤,辣椒3萬多斤,西紅柿30多萬斤,實現收入100餘萬元。通過流轉土地、基地打工、股權定期分紅等多種方式,該村貧困戶獲得了工資性、經營性、投資性等多種收入,不僅實現在家門口務工,還變身小老板,走上致富路。

在產業園區打工的村民搬運香菇。經濟日報-中國經濟網記者王新偉攝

『貧困村』變『幸福村』

時間:2019年1月30日

地點:敖寨鄉瓮背村

瓮背村是敖寨鄉的深度貧困村,距離鄉政府駐地19公裡,是敖寨鄉最落後、最偏僻的一個鄉村。『兩頭豬仔喂一年,不夠柴米油鹽錢。』瓮背村村民們的日子常年過得緊巴巴。

瓮背村黨支部書記楊昌喜90年代開始在外打拼,搞過裝修,賣過建材,已經是個小老板,一年有不錯的收入。鄉親們看到他在外面事業做得風生水起,希望他留下來當村裡的『領頭羊』,帶著大伙兒脫貧致富。2016年,楊昌喜回到村裡。『當時我們村是髒亂差的典型,垃圾倒在馬路邊、河溝裡,走到哪裡都是一片狼藉,更不要說發展產業。』他回憶道。看到鄉親們過著窮苦日子,楊昌喜心裡不是滋味,思前想後,他決定接過『帶著大伙兒脫貧致富』這個擔子。

楊昌喜乾的第一件事就是提振村民的精氣神,把大伙兒擰成一股繩。『首先就得從村裡的環境衛生抓起,收拾得乾淨一點,精神頭就不一樣。』楊昌喜和村『兩委』乾部、駐村乾部帶頭乾,把道路兩旁和河道上的垃圾一鍬一鍬鏟上車,運出去。看到村支書親自乾,村民也開始把自家門前收拾得乾乾淨淨。『是我們把楊昌喜留下來的,他都親自乾,我們再不動,不像話。』村民楊妹昌說。為了讓群眾從思想上轉變,楊昌喜又帶著大伙兒利用晚上空閑的時間挨個組織村民開院壩會,挨家挨戶走訪,宣傳國家政策,和鄉親們談村裡的發展思路。

『環境變漂亮了,村民的思想發生了轉變,還要再把產業搞起來,讓大家伙兒的腰包鼓起來。』楊昌喜下定決心。

瓮背村山林多,閑置土地多,水源充沛,如何纔能發揮好優勢把產業搞起來?楊昌喜四處考察學習,最終把蓮藕種植作為瓮背村的主打產業。2017年3月,瓮背村成立了種養農民專業合作社,村民主動把自家的閑置土地流轉給合作社進行統一經營。『土地流轉過來後,我們一邊整地種蓮藕,一邊向上爭取項目修通產業路。』楊昌喜一心想讓產業早日投產見效。

『那個月,楊昌喜每天起早摸黑,大清早就把我們喊到一起,安排產業發展相關工作,安排完就往政府跑,晚上回來自己還要到田裡走一圈,看產業進度。』駐村乾部潘榮東記憶猶新地說。一個半月時間下來,120畝荒田壩全部種上了蓮藕,3公裡沙石產業路修通。『每天忙前跑後,那一個半月,楊書記一雙腳板全是血泡。』村乾部楊錢昌心疼地說。

2017年7月,眼看田裡長出的蓮蓬就要進入采摘期,為了能讓蓮蓬賣上好價錢,楊昌喜又開始忙著給合作社找銷路。跑超市,跑電商企業,請專家到種植基地查看蓮藕品質,就是要把蓮藕賣出去,增加村民的收入。

2017年8月,首批蓮蓬通過電商平臺、大型超市銷售4000多箱,僅這一項產業銷售收入達10萬餘元。『要不是楊昌喜帶著我們乾,我們做夢也想不到荒棘窩能種出金蓮朵。』楊妹昌說起來一臉的笑容。『土地租給合作社有租金,在合作社乾活一天也有70塊錢,年底還有分紅,跟著楊書記,越乾越有勁!』村民劉秀菊滿臉幸福。

除了蓮藕,瓮背村發展的林下土雞養殖和食用菌產業也大獲豐收。去年一年,產業收入達18萬餘元。憑借產業帶動,60多名村民在家門口有了活乾,一年收入在6000元以上,46戶貧困戶通過與合作社建立利益連接,戶均分紅1600元。(經濟日報-中國經濟網記者王新偉)

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

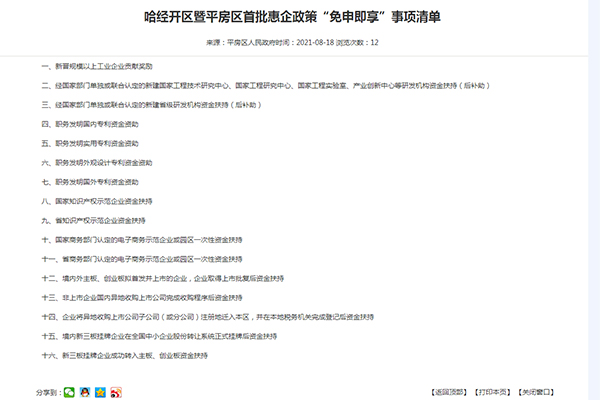

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10