新華社拉薩2月8日電題:『無人區』裡的生命禮贊——走進世界海拔最高的藏北雙湖縣

新華社記者段芝璞邊巴次仁春拉

雙湖不是詩,雙湖是遠方。

藏北往北,『無人區』腹地,纔是雙湖。

這是通往雙湖縣城的公路(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

雙湖境內通往鄉村的道路(2月1日攝)。新華社記者普布紮西攝

雙湖境內通往鄉村的道路(2月1日攝)。新華社記者普布紮西攝

雙湖縣位於羌塘國家級自然保護區內,面積近12萬平方公裡,隸屬西藏那曲市。

這是無人機拍攝的雙湖縣城全景(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

冬季的雙湖,大風呼嘯,千湖冰封,蒼涼壯闊。

與埃及金字塔、珠穆朗瑪峰基本處於同一緯度的雙湖,被大自然賦予了神奇。這裡因湖得名,卻不止兩個湖;471個面積超過100平方米的湖泊,13個面積較大的鹽湖;還有世界第三大冰川普若崗日冰川。

這裡平均海拔超過5000米,乾旱少雨,是世界上海拔最高的縣,是野生動物的天堂,卻也是『人類生理極限試驗場』。

近日,新華社記者從拉薩驅車近千公裡,走進雙湖,走進了『無人區』,親身感受到了生活在這裡的1.4萬名乾部群眾,為追求更加美好生活,為保護青藏高原上這片神奇的土地,所展現的毅力和擔當,所付出的艱辛與努力。

和諧,揮灑出絢爛的生命色彩

31歲的巴吉措,正在縣委大樓內一間辦公室的電腦前工作。

生在雙湖,長於雙湖,畢業後又回到雙湖的她,出生在被譽為『雙湖小江南』的協德鄉。

這個『小江南』,海拔4500米。

小時候,父親騎馬載著她,走上三個多小時,送她到雙湖小學上學。

一年中,雙湖8級以上大風天氣高達200天,全年平均氣溫在零下5℃,極端氣溫可達零下三四十攝氏度。

大風裡,馬背上,曠野中,父女倆猶如移動的雕塑,徐徐前進。

後來,巴吉措考上了雙湖所屬那曲市的中學,又來到拉薩讀高中,最後在西藏民族大學完成了計算機專業的學業。

『回來離父母更近,可以更好地照顧他們。』她說,也想為家鄉發展做貢獻。

巴吉措駐村兩年,期間免費為當地牧民教授數學、藏文。

如今,她的弟弟大學畢業也回到了家鄉當一名獸醫。

離開巴吉措工作的大樓,不足5分鍾的車程,便可碰見這片亙古大地的真正主人——野生動物。

一群藏野驢在大風中覓草,偶爾抬頭回望;藏羚羊膘肥體壯,呼嘯奔跑;野?牛靜謐踱步,在遠離公路的草甸上。

雙湖境內的藏羚羊(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

雙湖境內的藏羚羊(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

雙湖境內的藏羚羊和藏野驢(2月1日攝)。新華社記者普布紮西攝

雙湖境內的藏野驢(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

它們並不懼怕人類。

百年前,瑞典著名探險家斯文·赫定進入了這片無人區,並記錄到『野?牛和野驢不計其數,偶爾我們以百為單位來統計它們的數量。』

如今,這裡的野生動物數量也很龐大。羌塘自然保護區野?牛數量近2萬頭,藏羚羊近20萬只。此外,還有雪豹、棕熊等20餘種珍稀野生動物。

雙湖境內的野?牛(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

人和野生動物,共同生活在廣袤的藏北草原深處。

為更好保護野生動物,雙湖縣成立了15個自然保護區專業管護站,有135名專業管護員。

圖為雙湖亞阿木管護站工作人員在巡邏(2月1日攝)。新華社記者普布紮西攝

33歲的桑嘎是本地人,也是雙湖亞阿木管護站負責人。『能夠保護家鄉的生態環境,再苦也值得。』他說。

雖然收入不算高,但管護站值守的5個人准備好好過年。

生活在這片土地上的每一個人,猶如草原上最堅韌的一棵棵小草,風雨無阻,生根發芽。

雙湖縣嘎措鄉瓦日香瓊村牧民在家照看孩子(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

勇敢,迸發出頑強的生命之力

次仁曲吉,將自己的生命定格在了23歲的豆蔻年華。

她是雙湖縣人力資源和社會保障局的一名乾部。去年的一天,在工作崗位上突發心肌梗塞,將自己的一切永遠奉獻給了這片蒼涼的高天後土。

此時,離她參加工作纔兩年多的時間。

新年期間,雙湖縣仍有三分之二的乾部在崗堅守。

為確保在崗乾部的生活,縣政府專門與縣城內兩家菜店協商,『請』他們確保蔬菜供應,並對此給予適當補助。

工作和生活在雙湖的每一名乾部,猶如草原上最燦爛的一朵朵小花,美麗了草原,綻放出光彩。

貢桑多吉,是走出雙湖走的最遠的當地人。

他出生在雙湖縣嘎措鄉瓦日香瓊村,遠赴吉林讀大學,隨後留學韓國,目前在首爾一個大學讀研究生。

如今,他的六個弟妹,有的大學畢業參加了工作,有的正在讀高中,最小的還在上幼兒園。

貢桑多吉讀大學期間,每天的伙食費只有9塊錢。可他用刻苦和努力,勇敢地走出了羌塘深處的家鄉,來到現代大都市。

而在43年前,為尋找更好的草場、更好的生活,現年77歲的白瑪老人則從那曲地區申紮縣,『無畏』地走進了雙湖。

現年77歲的白瑪老人講述當年的情況,43年前,為尋找更好的草場、更好的生活,白瑪老人從那曲地區申紮縣,『無畏』地走進了雙湖。自1974年,從申紮縣嘎措鄉到雙湖嘎措鄉,老人擔任鄉黨委書記一直到2002年(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

那時的雙湖,是真正意義上的無人區。『除夏季有少數牧民游牧到此外,其餘時間荒無人煙。』老人說。

上個世紀70年代,為解決草畜矛盾,那曲地區號召牧民『北進』,尋找草場。

年輕氣盛的白瑪帶領十幾個人、幾百頭牲畜,來到這裡,開啟了建設新家園的漫長征途。

『整整用了三年的時間,靠人背畜馱,一鍬一土,蓋起了房子,建起了羊圈和牛圈。』老人說。

三年裡,老人不記得在新舊家園間來回走了多少趟,但卻清楚地記得每次都要走上一個月纔能走完一次單程;老人不記得用身體背過多少土石,但卻清楚地記得背上的肉,是爛了又爛。

三年後,300多人、上萬頭牲畜的申紮縣嘎措鄉整鄉搬遷,落戶雙湖,成為雙湖嘎措鄉。

43年前的1976年,西藏自治區批准成立了那曲地區雙湖辦事處。2012年,國務院批復成立雙湖縣。雙湖由此成為我國最年輕的建制縣。

雙湖縣嘎措鄉的牧民在觀看節日期間文藝下鄉活動的表演(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

2018年,雙湖縣城鎮居民人均可支配收入超過萬元,農牧民人均可支配收入近萬元。

希望,譜寫出美麗的生命律動

這段時間,白瑪老人內心有些掙紮。

為改善百姓生活環境、提昇生活質量,西藏決定年內要將雙湖下轄三個鄉整村搬遷至海拔更低、條件更好的藏南谷地。

平均海拔4900米的嘎措鄉便是其中之一。

『我在這裡奮斗了43年,現在住的這麼好,吃喝不愁了,不想走啊!』老人說。自1974年,從申紮縣嘎措鄉到雙湖嘎措鄉,老人擔任鄉黨委書記一直到2002年。

鄉愁難捨,故土難離。可為百姓創造更加美好的生活,是各級黨委、政府的職責。

『讓百姓安心搬遷,進一步發展牧業合作社是目前我們工作的重點。』過年期間值守嘎措鄉的鄉黨委副書記、鄉長孫超說。

雙湖太苦。一次政府主導的游牧民族的遷徙勢在必行。

早在去年十月份,全縣唯一的理發店店主回家。『現在我們要想理個發,還要到幾百公裡外的地方去。』縣委乾部程恩偉說。縣城裡12家餐館10家已關門歇業,『僅有的兩家也將在年前停業回家過年。』縣委宣傳部乾部旦增笑言。

艱苦如是,也要發展。

雙湖縣嘎措鄉牧民在化冰燒水(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

如何在如此重要的保護區內發展?又如何讓百姓富起來,改善民生?

縣委書記楊文昇心裡,對雙湖發展有明確思路。

『生態興縣,生態富民。』雙湖縣『十三五』規劃提出把雙湖建成『現代生態文明城鎮』。

2018年,為保護環境,雙湖縣暫停了普若崗日冰川旅游配套項目建設;當年6月,普若崗日冰川暫停旅游接待服務。

發展牧區合作組織,雙湖已實現每個行政村成立一個合作社的目標。

這一舉措極大改善了牧民的生活。嘎措鄉下轄兩個行政村,有兩個合作社。2018年,全鄉117戶、584人人均收入達24800多元,合作社現金分紅人均12000元,最多一戶分紅達15萬元。

雙湖縣嘎措鄉的牧民孩子在閱覽室裡(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

雙湖縣嘎措鄉牧民貢桑曲珍在餐館裡為客人盛飯(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

楊文昇還在積極尋求鹵蟲卵資源深加工項目,增加百姓收入。鹵蟲卵產自湖中,是飼養海鮮的飼料。如其藏語『加措色欽』(意為大海金粉)之名一般,每年當地牧民直接出售鹵蟲卵收入就超千萬元。

2019年,雙湖縣要實現脫貧。

這是無人機拍攝的雙湖縣城太陽能發電站(1月31日攝)。新華社記者普布紮西攝

『今年市裡將集中力量幫助解決飲用水困難,其他都沒問題。』楊文昇對此信心滿滿。

奮斗在這裡的每一名乾部,猶如最美麗的花朵,永遠開在最陡峭的懸崖之上。(完)

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

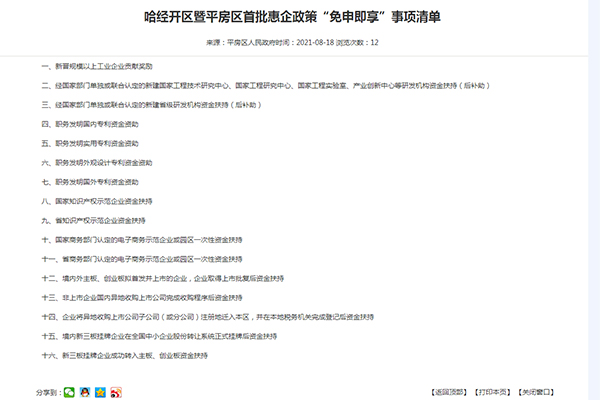

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10