汴京燈籠張博物館內展出的燈籠。霍亞平攝

年宵佳節,到哪裡欣賞多彩的花燈、精妙的技藝?

正在開展的第二十五屆自貢國際恐龍燈會,位於四川省自貢彩燈公園內,22米高的孔雀燈組、14米高的錦鯉燈組、長90米的大紅燈籠燈組等等齊亮相,好熱鬧!

中國彩燈博物館也坐落於這個風景秀麗公園內。館體建築鱗次櫛比,形成一組巨大的彩燈建築群落,具有濃郁的民族風格。博物館包括序廳、中國彩燈歷史、中國彩燈風情、自貢燈會四部分基本陳列,展現了一軸中國彩燈文化儀態萬方的瑰麗畫卷。

目前,中國彩燈博物館館藏戰國至近代燈史文物59件,收藏江蘇、浙江、廣東、福建等地彩燈59件,日本、新加坡等國彩燈12件;收藏自貢現代彩燈55件、現當代名人書畫作品50件。在這裡,不僅領略自貢彩燈的風采,還在東西薈萃、南北交融的彩燈奇觀中感受華夏彩燈的風情。

在八朝古都開封,一條名為『理事廳』的老街上,還有一家私人博物館——『汴京燈籠張』。這個古色古香的四合院,原本是張家祖宅。2011年,非遺傳承人張俊濤全家搬出老宅,將其改建為燈籠博物館。館捨分上下兩層,樓下陳列花燈歷史圖文、傳統竹骨花燈、無骨花燈和老式燈具。上二樓,可見燈籠制作工具、精品燈盞、民間門楣,還可在手工制作間,親手做一盞花燈。數一數,樓上、樓下懸掛100多個品種、400多盞的花燈,免費供人品評。

大清早,這裡就迎來了一批小學生參觀者。

『作為中國人,了解傳統節日,掌握民族技藝,是我們的責任。』博物館館長張俊濤每次講解都因人而異,絕不拘泥。

在老屋客廳,張俊濤介紹,『汴京燈籠張』的紮燈技藝是清代藝人張太全所留,傳至父親張金漢,已是第六代。2000年開始,在父親帶領下,張家投入30萬元,搜集各地資料,研究復原古燈,恢復了千眼千手佛燈、走馬燈、立體汴京八景無骨花燈等近50種傳統古燈,並不斷創新形式、內容。2008年,這一技藝被列為國家非物質文化遺產。

滾球燈、寶傘燈、雙魚燈、千手觀音燈……最大的燈高達2.5米,最小的燈只有四五厘米,或靜或動,各放光彩,把博物館映襯得五彩斑斕。

同學們走進老式燈籠制作工具展區,看『燈籠張』祖傳的木版印刷工具、手動軋紋機。5種木版,一層一層拓印花燈紋飾,纔能形成美麗的宣紙燈皮。

到博物館,不僅開眼界,而且學動手。張俊濤為同學們准備好了小型花燈制作工具和材料。先紮骨架,再粘籠布,添加絹花……40多分鍾過去,學生們終於做成了小花燈。撥開花瓣葉片,把蠟燭模型光源放入燈籠,一盞盞花燈亮了起來。

張俊濤說:『祖輩做花燈,是為了謀生;現在做博物館,想向更多人傳播中國傳統文化。』博物館免費參觀,每年接待參觀者2萬多人次,以游玩團、學生為主。

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

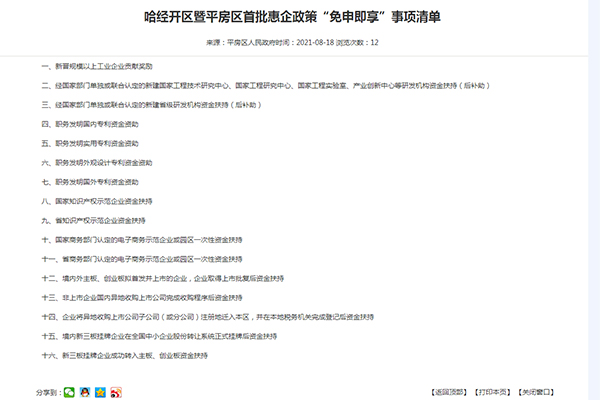

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10