若說這四十年什麼改變令我印象最深,我想,恐怕是吃這件事。

從記事起,我們莊子上的人,雖然不至於忍飢挨餓,但也只能勉強填飽肚子。一年四季,只有麥收過後可以吃上兩三月的細糧,其他時間都是以玉米、山芋及雜豆、高粱為主食。玉米面做餅,口感很粗糙,要是有點油、拌些蔥花,做成鍋盔餅,倒也好吃些。

但是油從哪來呢?鄰裡們常用三錢大的酒盅互相借油。母親把油滴在用玉米衣做成的油絮子上,在鐵鍋裡抹一圈兒,油鍋便滋滋地冒出油香味。山芋面做餅,趁熱吃還可以,一旦冷了就像鐵疙瘩,根本咬不動。好在住在我們家一個院子的三大娘,會用小蘇打和面,做出的山芋面餅松軟可口,還帶著點香味。

1978年秋,我考入南京師范學院中文系讀書,吃飯開始實行桌餐制。女同學飯量小,又時常礙於面子不好多吃,剩餘的飯菜往往讓同桌的男同學沾了大光。每天早上兩個二兩饅頭,一大碗稀飯加咸菜,中午和晚上四兩米飯加一毛五分錢左右的熟菜。飯吃完了,剩下點菜用開水一衝,就是一個湯。那時油珍貴,湯喝完,飯盒幾乎乾淨得用不著洗。偶爾星期天,到校外小吃部買幾根油條,或者一毛三分錢一碗的辣油面,算是開一次葷。然而即便幾根油條一碗面,還是有同學花費不起。

因為吃的重要,那個年代很多的生活交流往往都與這個話題有關。親人朋友見面問候,時常是關於吃:吃過啦?吃過啦。吃了沒?吃好啦。高中畢業後,我被抽調到公社的工作隊,任務就是怎樣讓社員多打糧食吃飽飯。時逢1977年麥收,開鐮收麥的頭天晚上,為了動員社員們出工,我和生產隊指導員、隊長、會計四人倚靠在隊裡油坊的磨盤上,沒有油燈,借著月光開會分配任務。早上隊長從莊子東頭往西喊人,指導員從西往東喊,會計在莊子中間兩邊呼應,我負責敲打掛在樹杈上的一塊破鐵鏵犁。

1981年3月4日,《人民日報》發表題為『春到上塘』的文章,其中報道了我的家鄉江蘇省泗洪縣上塘公社推行聯產計酬責任制的舉措。這年暑假回家,聽莊子上的人議論,大隊裡的田分了,牛分了,手扶拖拉機也分了,有些人一時腦子還轉不過彎來,多少有幾分擔心。但到了春節放假回家,陡然覺得莊子上人的臉色大不一樣了。原來是新舉措施行後的第一季,糧食及花生等農副產品都獲得了前所未有的大豐收。《人民日報》中寫道:『我們走村串戶,只見地裡場頭,到處曬著山芋乾、玉米、豆子。跑了五個生產隊的二十多戶人家,除了一戶外,家家糧滿囤、谷滿倉,裝滿花生的麻袋堆成垛。有些社員家裡,連堂屋、睡房的地上都堆滿了糧食。』交足國家的,留夠集體的,剩下的都是自己的。人還是那些人,田還是那塊田,糧食卻一下子多得像泉眼裡冒出來一般。年關期間,正好那年工作隊的指導員來拜年。我說起那年四人催社員下田收麥子的事,問他現在社員下田還要人催嗎?他笑而帶著幾分嚴肅說,那是啥時的事啦,你家的糧食你不去收,你指望誰呀?現在人們的能動性都大得很呀。

生活一天天實實在在地變化著。生產隊的糧倉不見了,家家戶戶的糧垛子堆得高高的。公社乾部再也不到田裡來估產,再也不說糧食被麻雀吃掉多少,再也不催交公糧。人們不僅吃得飽而且是吃得好。老家莊子東邊有位和我年齡差不多的鄰居,實行聯產計酬責任制後,迅速胖起來,方方的臉膛有了油光。村民們餐桌的菜餚豐富了,主食多樣了,平時無事還能喝些小酒。再到後來,各類外來快餐、飲料、水果的引進,讓鄉裡鄉親也嘗到外國人的口味是啥樣。

現如今,人們見面吃沒吃的問候少了,卻把『瘦了、苗條了』作為欣賞的語言。一度養活千萬人性命的山芋、玉米等粗雜糧,在人們生活條件改善後被漸漸『疏遠』,而隨著健康飲食、健康生活的理念的興起,這些粗雜糧又成了人們的『香餑餑』,重新回到飯桌上。

由餓肚子到吃得飽,再到吃得好,從將就吃到有選擇的吃,一個『吃』字的背後是我們國家日益強盛的發展腳步。它是我們國家發展的縮影,是我們日子變好變甜的重要標志。

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

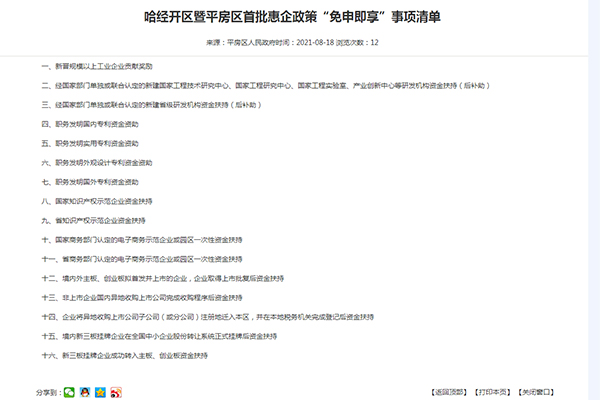

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10