作者:中國社會科學院文學研究所研究員、中國民俗學會副會長安德明

9月15日,由中央網信辦和文化部聯合主辦的『喜迎十九大 文脈頌中華』非物質文化遺產大型網絡傳播活動正式啟動,積極探索在新媒體快速發展的情況下,如何主動把握網絡傳播規律,在全社會營造弘揚中華優秀傳統文化的濃厚輿論氛圍。連日來,活動在貴州、福建、山西、湖北四省深入推進,紮根人民、紮根生活,取得了豐碩成果,引起了熱烈反響。

『喜迎十九大 文脈頌中華』非物質文化遺產大型網絡傳播活動走進貴州省丹寨縣寧航蠟染技藝傳習所。圖為點蠟著色過程。

『非物質文化遺產』這一原本陌生而拗口的概念,進入中國十餘年來,逐漸獲得了廣泛認知。期間,在政府部門的主導、社會各界的努力下,中國的非遺保護工作取得了舉世矚目的成就。筆者在參加聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會常會,以及各類學術研討會時,多次聽到國際人士對中國非遺保護成績的高度贊揚。

非遺保護任重道遠,離不開公眾的參與。調動公眾的積極性,離不開媒體的支持。以新媒體為例,無論是普及非遺知識、培養保護意識,還是報道典型案例、提供發展建議,均有著諸多優勢,作出了重要貢獻。今後,新媒體應當如何提昇輿論引導能力,在非遺保護工作中發揮更大的作用?

首先,加強與非遺研究機構的聯系。密切關注、積極吸納最新研究成果,使其中的先進理念、巧妙方法成為非遺報道、展示、傳播的有益參考,或可收到事半功倍的效果。過去幾年,全國各地的非遺保護工作,更多地停留在概括式、一般性的宣傳上,而對非遺本身的內涵,保護工作的原則、策略等缺乏探討和借鑒。如果說,這是非遺知識普及階段的一種權宜之計,那麼隨著經驗的積累、形勢的變化,在接下來的工作中,必須加以改進。只有這樣,纔能百尺竿頭更進一步。

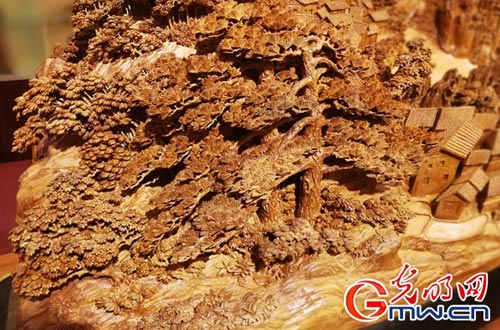

『喜迎十九大 文脈頌中華』非物質文化遺產大型網絡傳播活動走進福建省莆田市。圖為莆田木雕《清明上河圖》(局部)。

其次,注重非遺相關社區和傳承人。根據聯合國教科文組織在第32屆大會上通過的《保護非物質文化遺產公約》,非物質文化遺產是指被各社區、群體,有時是個人,視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。其中,社區和傳承人處於核心位置。這充分說明,非遺不是『遺留物』,也不是『活化石』,而是正在被傳承和使用,是一種鮮活的生活文化。因此,在關注非遺項目的同時,我們一定不要忘了社區,尤其是傳承人。只有避免『只見遺產不見人』,纔能真正領略非遺的全貌、接近非遺的本質。

最後,嚴格遵循非遺保護倫理原則。非遺保護,是與人打交道的一項工作。新媒體從業人員在與非遺傳承人溝通時,應當切實從『互為主體』的立場出發,做到彼此尊重。在尊重非遺傳承人的人格、意願和習俗的前提下,進行相關的采訪和記錄。這方面,聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第十屆常會上通過的《保護非物質文化遺產倫理原則》,具有指導意義。《原則》指出,與創造、保護、延續和傳承非物質文化遺產的社區、群體和個人的所有互動應以透明的合作、對話、協商和諮詢為特征,並取決於尊重其意願、使其事先、持續知情並同意的前提而定。

『一個國家的發展水平,既取決於自然科學發展水平,也取決於哲學社會科學發展水平。一個沒有發達的自然科學的國家不可能走在世界前列,一個沒有繁榮的哲學社會科學的國家也不可能走在世界前列。』2016年5月17日,習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上發表重要講話,言簡意賅,語重心長。自古以來,文化與科技都是相輔相成、相互促進的。今天,如何讓文化與科技深度融合發展,文化創新與科技創新『雙輪驅動』,值得深思和踐行。從某種意義上來說,新媒體賦能非遺傳播、推進『活態』傳承,便是對這一思路的具體落實。前景可期,我們拭目以待。