茫茫戈壁,莫高窟靜立千年;鑿石開山,天梯山石窟氣勢雄渾;青山秀水,麥積山石窟『東方微笑』見證滄桑與繁華……

集建築、雕塑、壁畫、書法等藝術形式於一體的石窟,吸引著一批又一批的專家學者和廣大游客。大美無言,一座座石窟講述文明多元包容的歷史文化故事。草木葳蕤,夏日悠長,邀您共赴一場文化之旅——觸摸文化古跡,感受歲月積淀。

新甘肅客戶端通過甘肅省融媒體省級技術平臺『新甘肅雲』聯動省內縣(區)融媒體中心,聯合推出特別策劃《【文化中國行】你好,這裡是甘肅美輪美奐的石窟長廊》,展現甘肅現保留的石窟之美、之奇、之精。

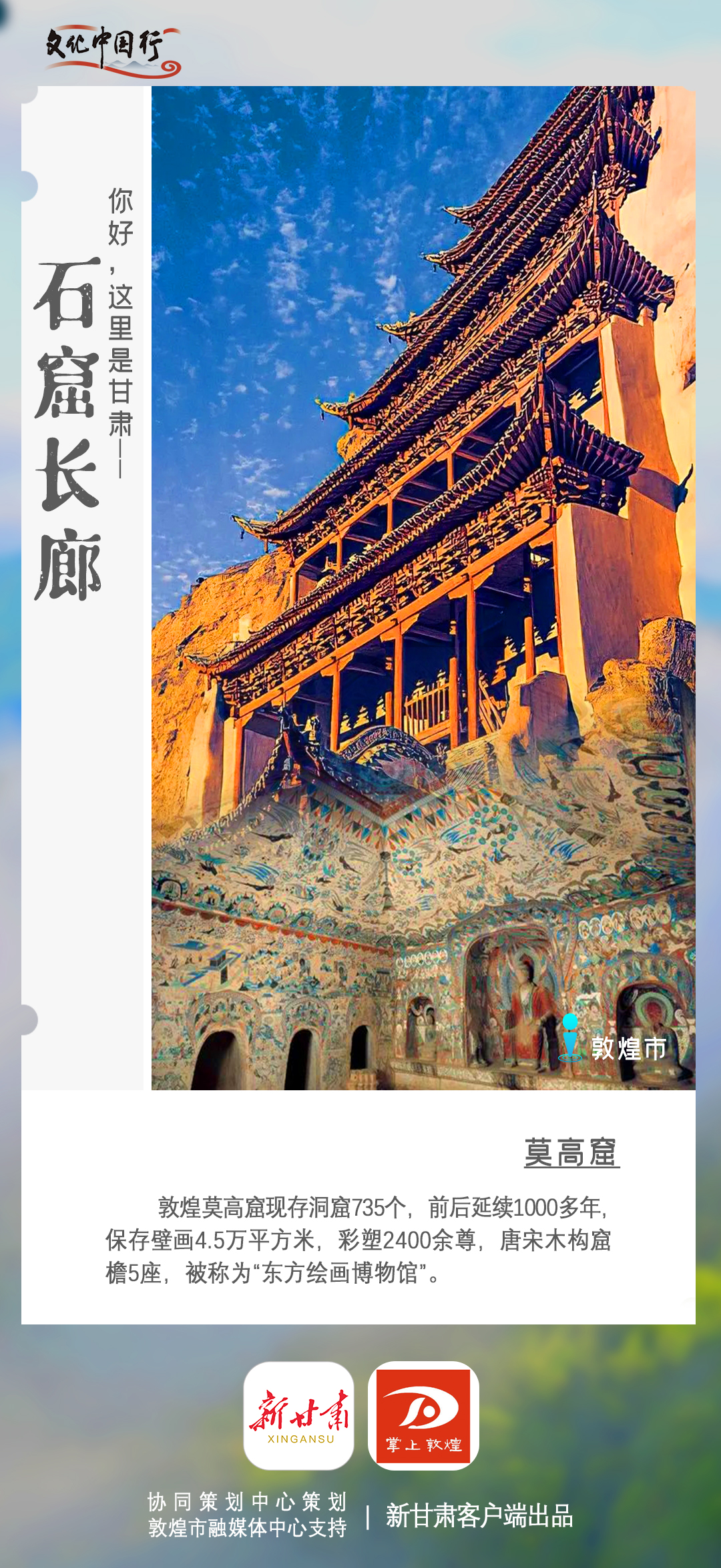

佛教石窟藝術在印度起源,首先傳入我國新疆,又從新疆傳入甘肅的河西走廊。在甘肅最先映入眼簾的就是中國的四大石窟(莫高窟、雲岡石窟、龍門石窟、麥積山石窟)中最輝煌的敦煌莫高窟了。

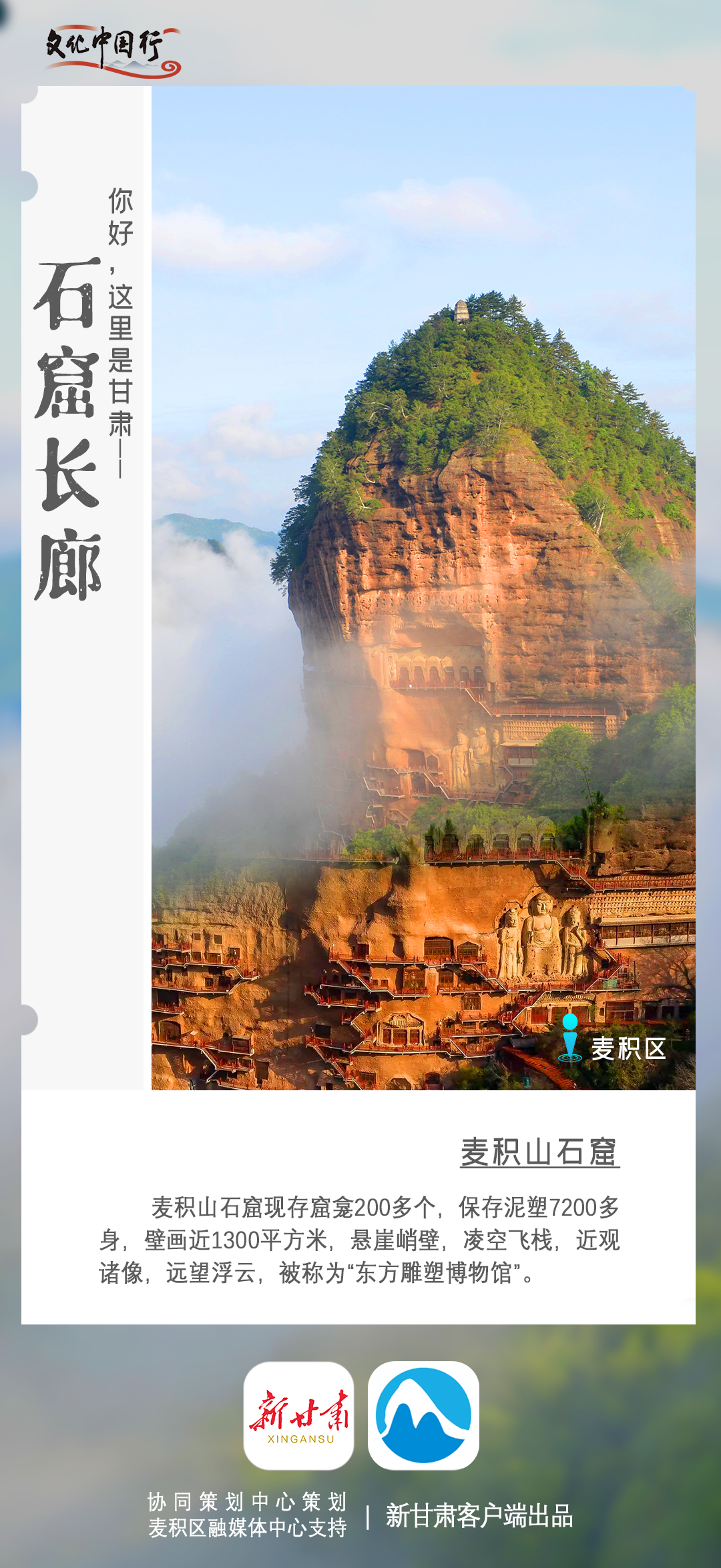

麥積山石窟坐落於天水市區東南45公裡的西秦嶺之中,因其山勢如農家麥垛,西魏時即稱『麥積崖』。該石窟現存窟龕200多個,保存大大小小的泥塑7200多身,壁畫近1300平方米。有些窟龕距地面七八十米,懸崖峭壁,凌空飛棧,登臨其上,近觀諸像,遠望浮雲,猶如進入仙境,故有『隴上第一名勝』之稱。麥積山最有特點的是鑿於十六國後秦時代的三佛窟和北周李允信開鑿的七佛閣等。

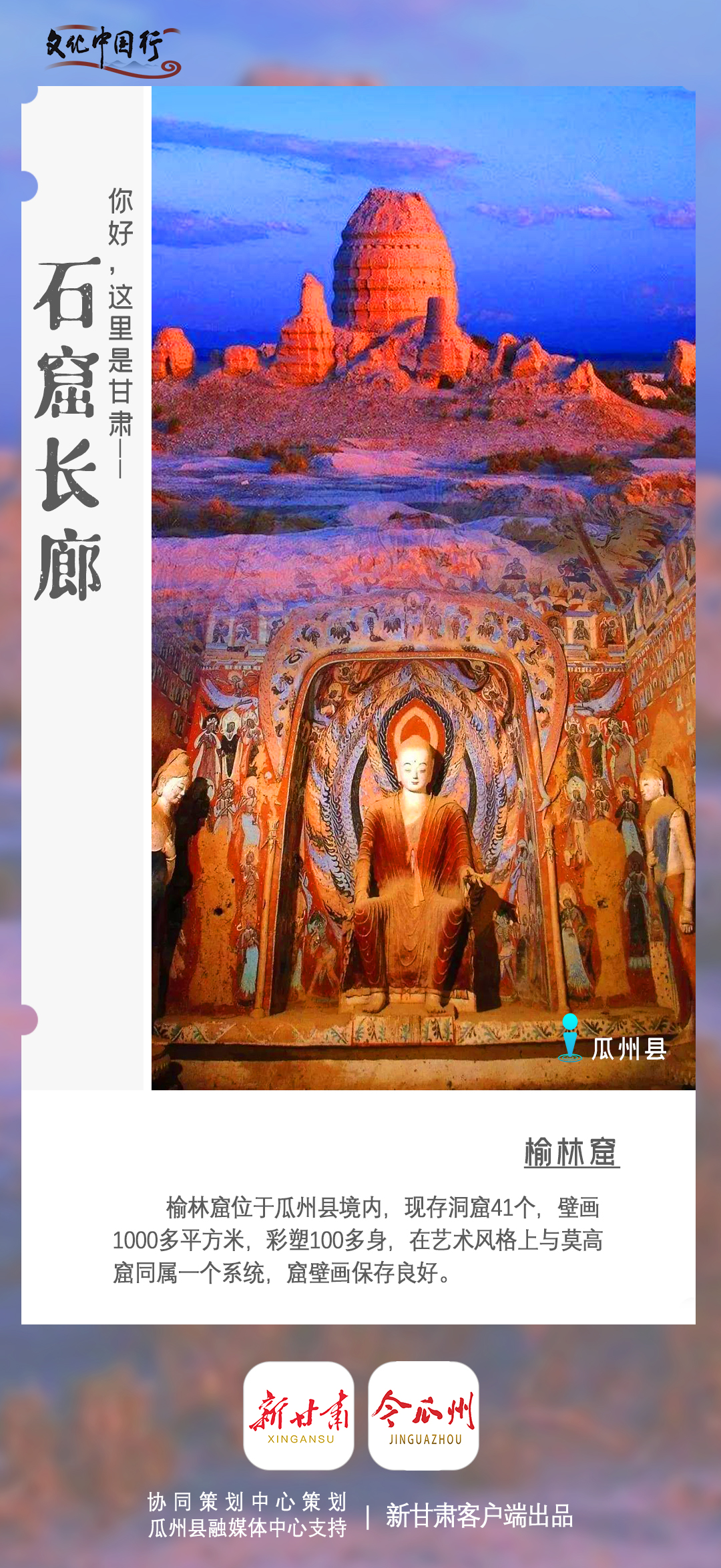

榆林窟位於瓜州縣境內,石窟開鑿於榆林河谷兩岸的礫石崖上,現存洞窟41個,壁畫1000多平方米,彩塑100多身。

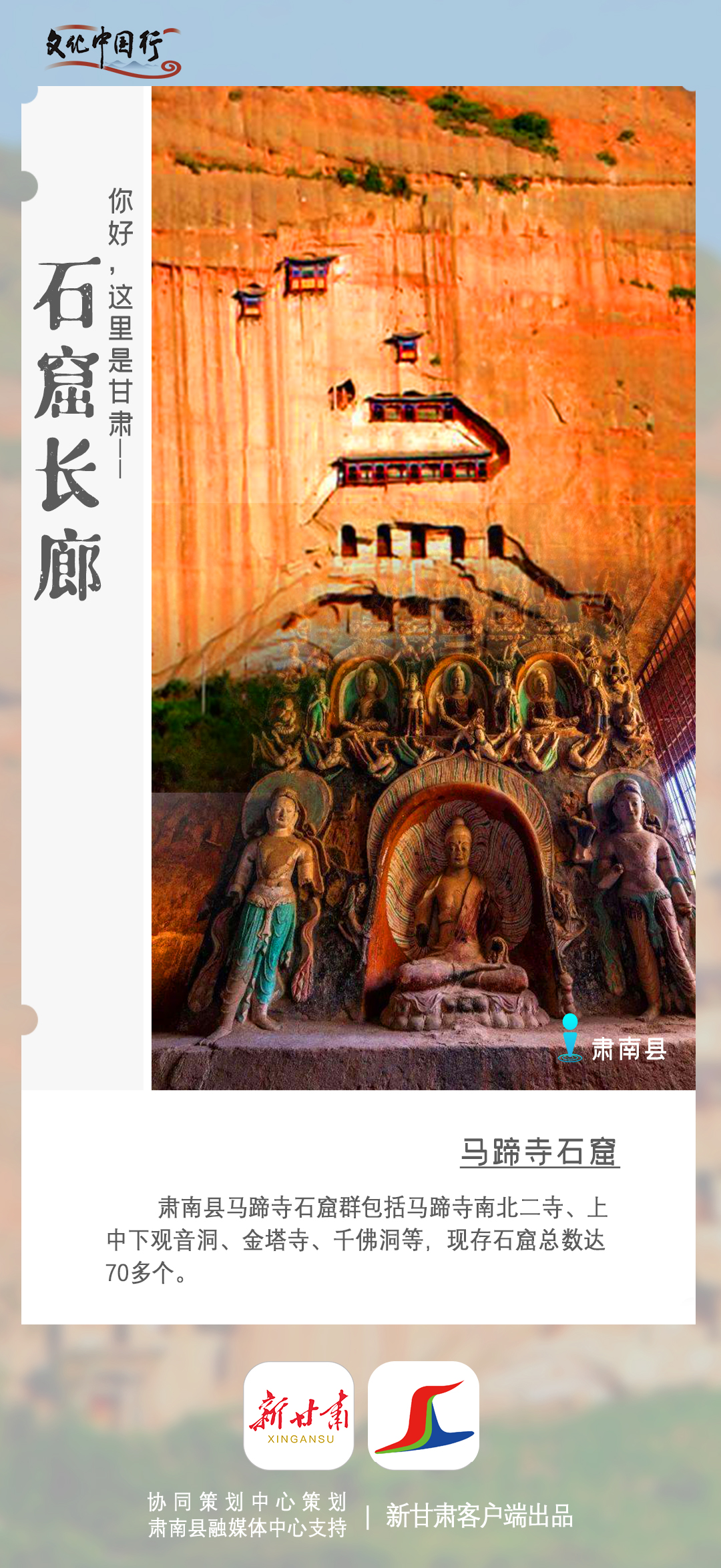

馬蹄寺石窟群現屬肅南縣境,石窟群包括馬蹄寺南北二寺、上中下觀音洞、金塔寺、千佛洞等。現存石窟總數達70多個。其中金塔寺的東西二窟,應為河西早期石窟。

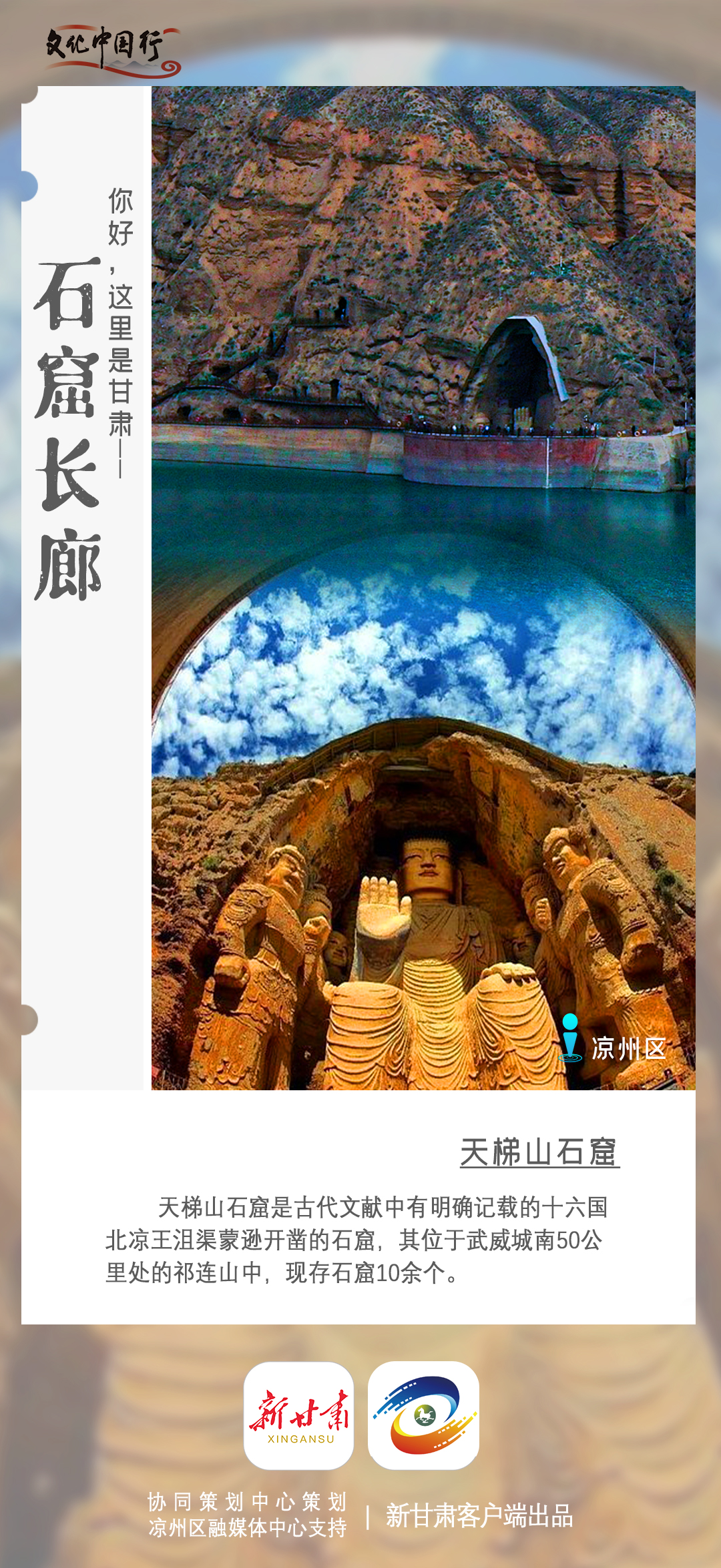

天梯神韻光耀華夏——走近『石窟鼻祖』天梯山石窟。天梯山石窟是古代文獻中有明確記載的十六國北涼王沮渠蒙遜開鑿的石窟,其位於武威城南50公裡處的祁連山中,現存石窟10餘個,大部分窟龕中的造像、壁畫因1958年修水庫搬遷(現多數在武威市博物館、甘肅省博物館展出),現保存完好的只有大佛窟。

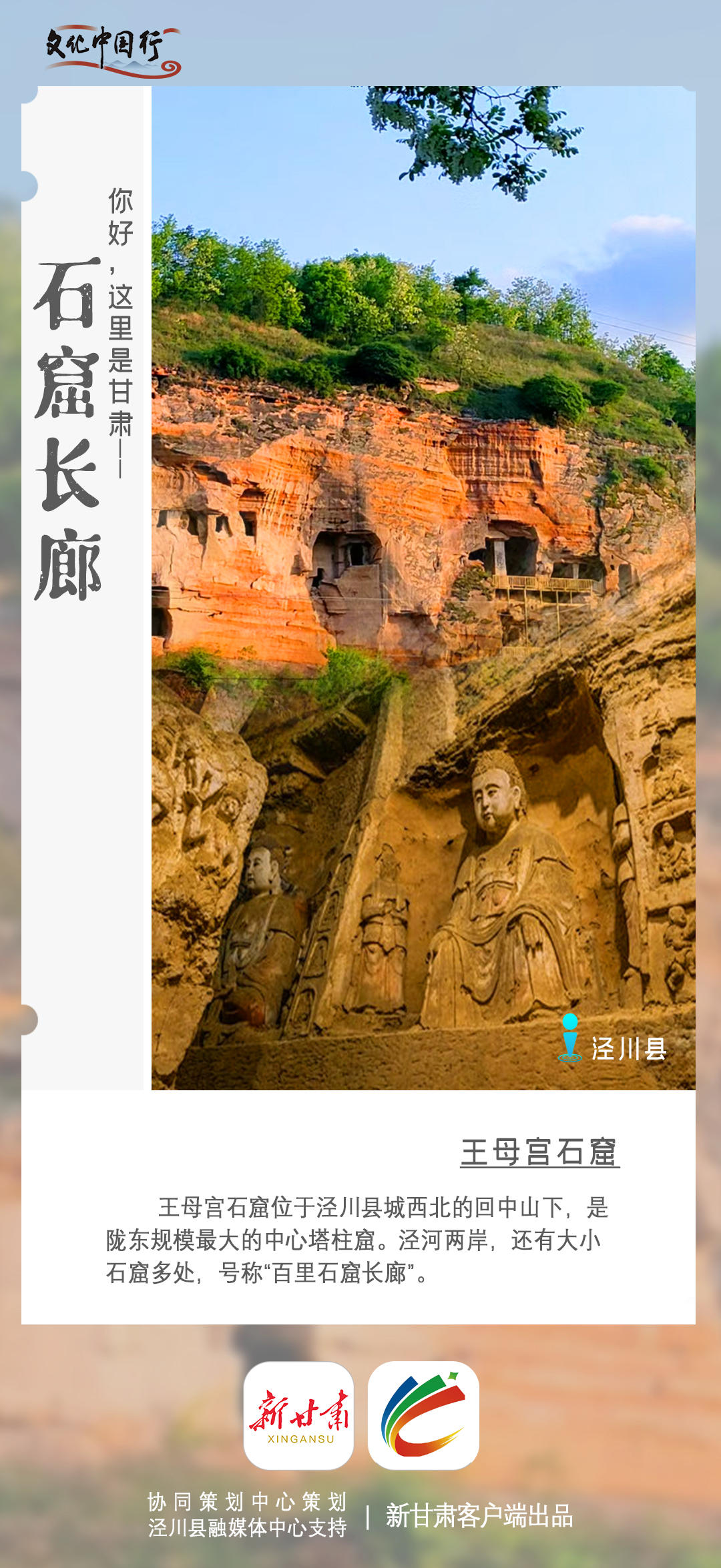

王母宮石窟位於涇川縣城西北的回中山下,是隴東少見的規模最大的中心塔柱窟。涇川縣境的涇河兩岸,還有大大小小的石窟多處,號稱『百裡石窟長廊』,其中的羅漢洞、丈八寺等還有不少遺存。2006年,王母宮石窟被公布為全國重點文物保護單位。

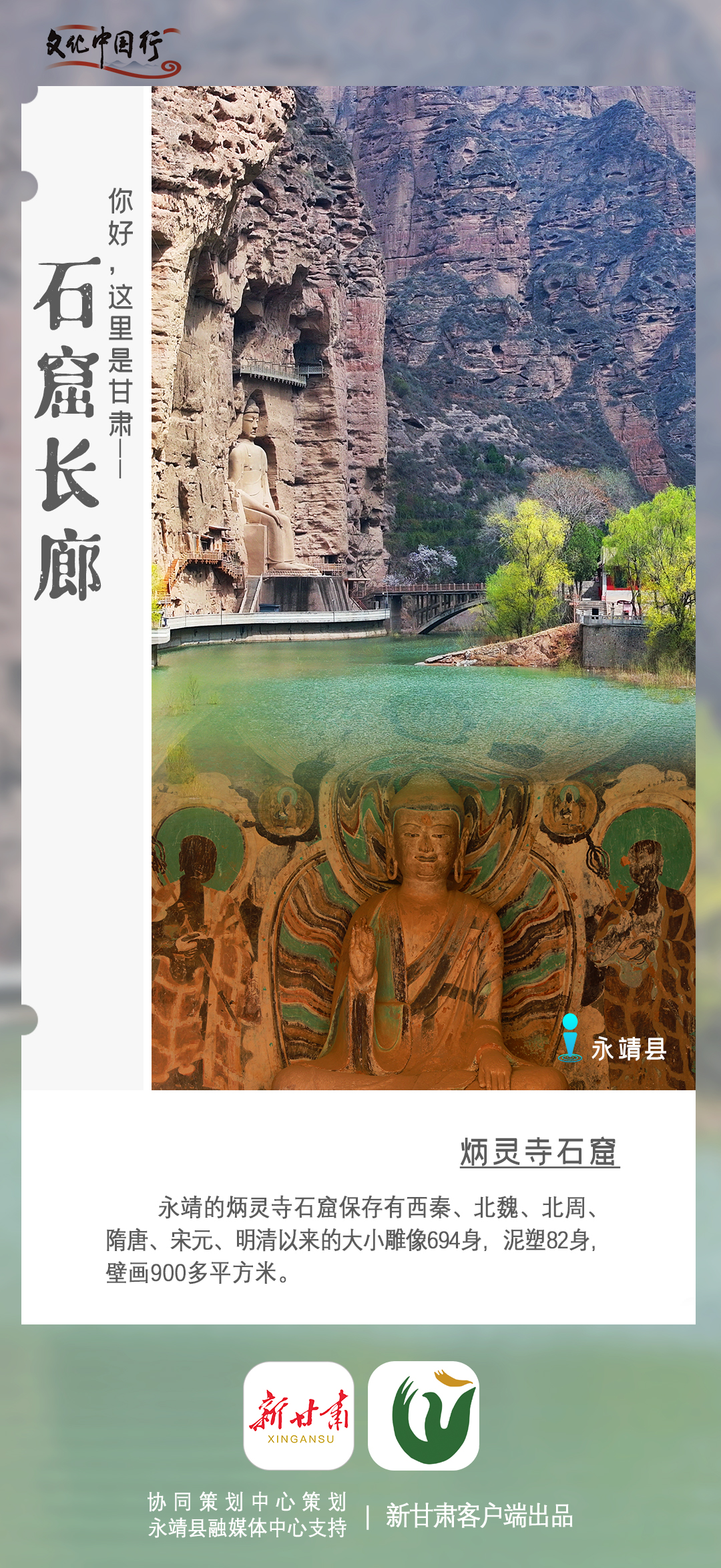

在甘肅、寧夏黃河以東地區,還保留著多處大大小小的石窟,其中最著名的是永靖的炳靈寺石窟。該石窟群坐落於黃河北岸的小積石山中,分上寺、洞溝、下寺三處,以下寺內容最為豐富。炳靈寺現存窟龕260多個,保存有西秦、北魏、北周、隋唐、宋元、明清以來的大小雕像694身,泥塑82身,壁畫900多平方米。其中以十六國西秦開鑿的169窟最為著名,以唐代雕刻最為精美。早在北魏酈道元的《水經注》中就有對該石窟的記載,1964年又在169窟中發現了西秦『建弘元年』(公元420年)墨書題記,故頗引有關研究者關注。

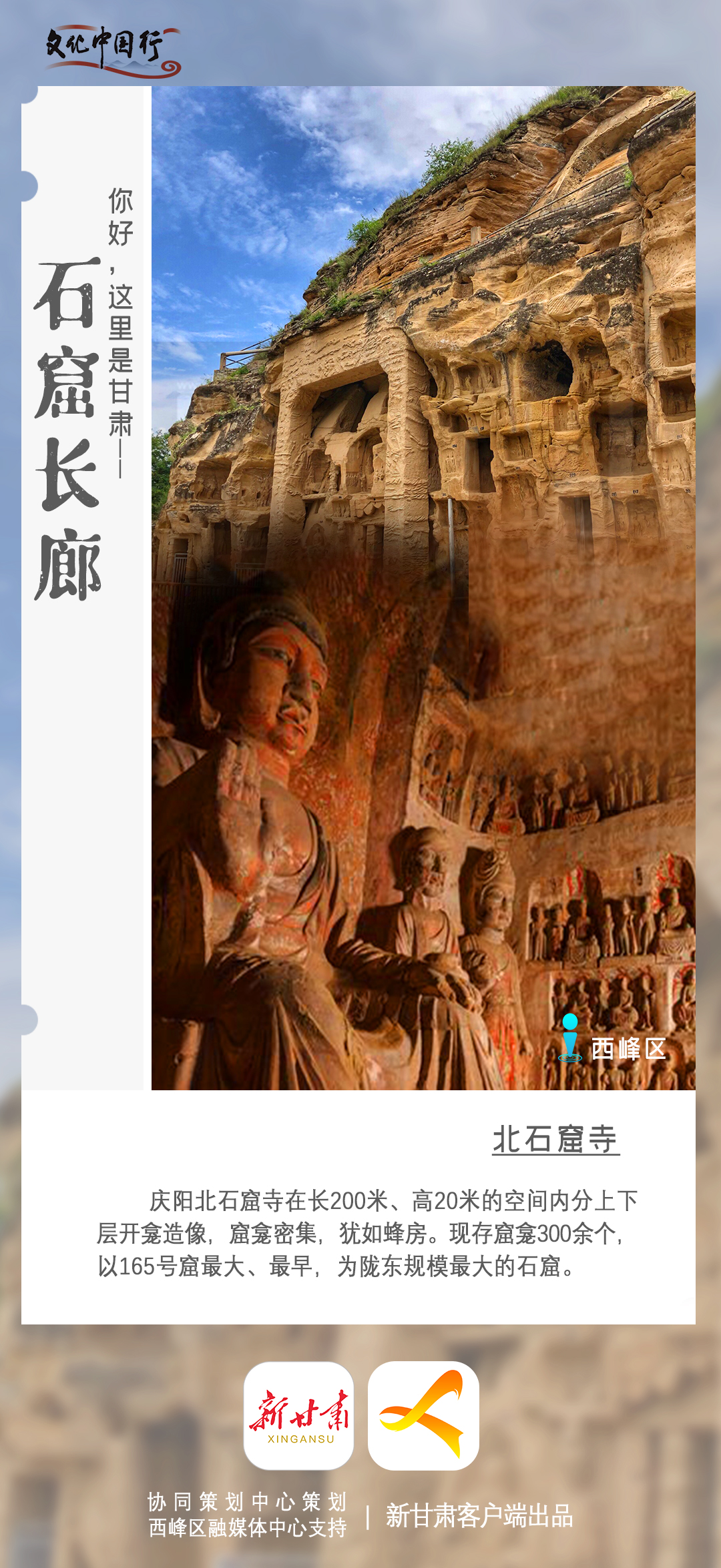

北石窟寺位於慶陽市西峰區西南25公裡蒲、茹兩河交匯處的覆鍾山下,其在長200米、高20米的空間內分上下層開龕造像,窟龕密集,猶如蜂房。現存窟龕300餘個,以165號窟最大、最早,窟內造七佛像等,其為北魏永平二年(公元509年)涇州刺史奚康生開鑿。其後西魏、北周、隋唐、宋代均有修造,為隴東規模最大的石窟。

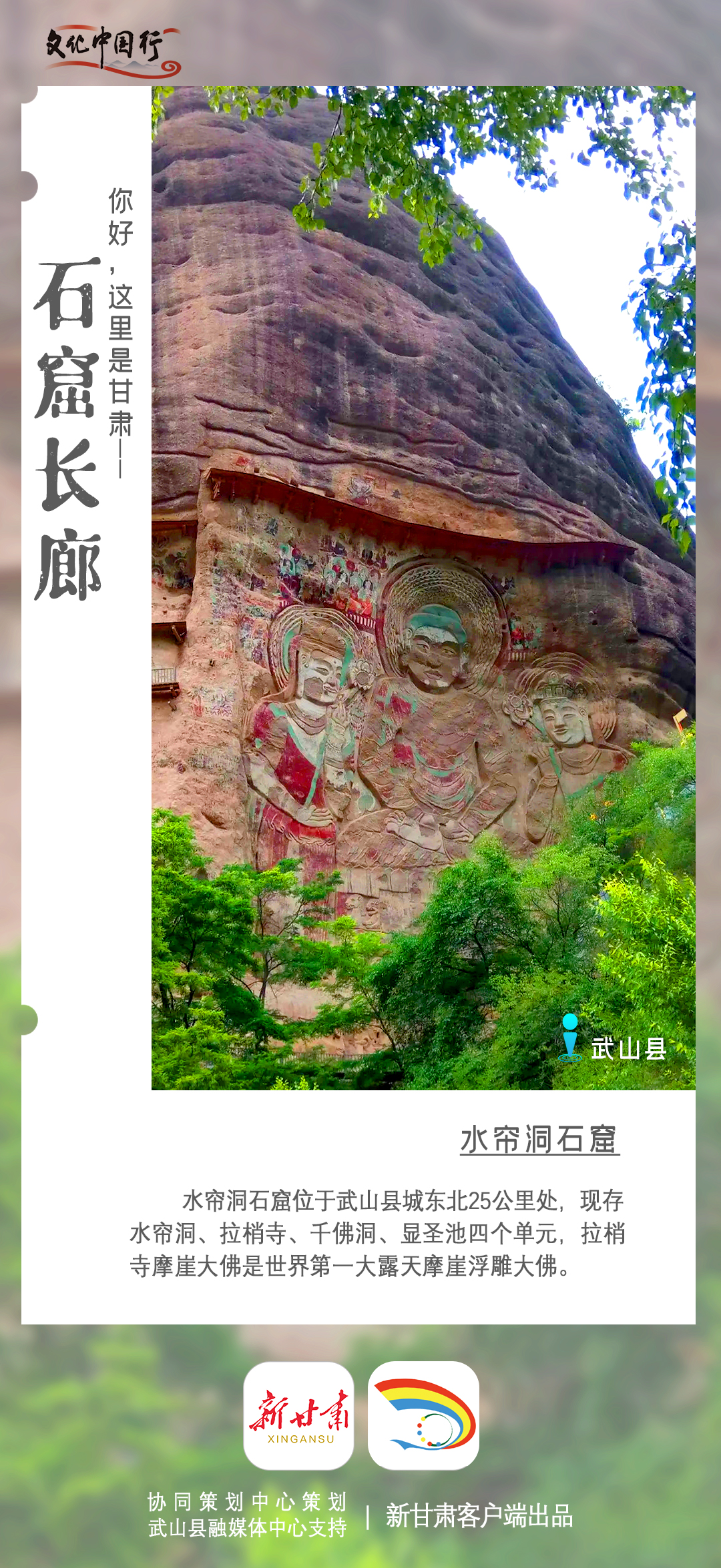

水簾洞石窟群位於天水市武山縣城東北25公裡處的魯班峽谷中,以高達42.3米的摩崖浮雕造像而著名。石窟群始建於十六國後秦時期,由水簾洞、拉梢寺、千佛洞、顯聖寺四個單元構成,還保存有北魏以來的精美壁畫和彩塑。武山水簾洞在形似斧劈的試斧山東側之峭壁上,是一個約50米長,30米高,20米深的拱形自然洞穴。每當雨季,洞頂、洞壁泉水、雨水一齊湧出,洞檐流水如注,恰似珠簾掩門,故得名水簾洞。

海報:王春培

策劃:楊延琴