一座景德鎮,半部陶瓷史。穿城而過的昌江水,見證著千年窯火的生生不息。

位於老城區的陶陽裡歷史文化街區保留著瓷都豐富的歷史和文化信息,被譽為景德鎮的『活化石』。這裡的相關遺址,曾發掘出土元明清各時期瓷器殘片多達數十噸。據考證,故宮95%的藏瓷燒制於此。

去年10月,在江西考察的習近平總書記來到陶陽裡歷史文化街區,先後走進南麓遺址、陶瓷博物館、明清窯作群,實地了解陶瓷文化保護傳承等情況。

△2023年10月11日,習近平總書記在江西景德鎮市陶陽裡歷史文化街區南麓遺址考察。

考古挖掘出的窯前圓坑是轆轤坑,方坑是陳泥池。宋元陶瓷在底層,明清陶瓷疊於上,17座馬蹄窯一字排開,下面還埋藏著更古遠的24座馬蹄窯、4座蛋形窯。在南麓遺址旁,習近平總書記仔細端詳。他感嘆:『中華優秀傳統文化自古至今從未斷流,陶瓷是中華瑰寶,是中華文明的重要名片。』

△南麓遺址

優質的制瓷原料、便利的河流交通,讓景德鎮因瓷而生、因瓷而興。這裡有著2000多年的冶陶史、1000多年的官窯史、600多年的御窯史。『陶陽十三裡,煙火十萬家』『窯火夜夜明,瓷器日日出』……古籍裡生動記載了這裡制瓷的火熱場景。

△始建於明末清初的徐家窯是景德鎮保留最古老、最完整、最大的柴窯遺址。

而最初,景德鎮的雛形不過是一片位於昌江支流東河與南河之間不足5平方公裡的河谷衝積灘地。雖耕地資源匱乏,但制瓷條件得天獨厚,當地百姓多以取水、練泥、冶陶、燒瓷為副業。歷經上千年,這裡發展成為一座手工業城市。北宋景德年間,當時的真宗皇帝更是將年號賜給了這座小鎮。明朝中期,景德鎮發展成為世界制瓷產業的大都會。

『行於九域,施及外洋。』景德鎮出產的瓷器歷史上遠銷海外120多個國家,數量超過3億件。

△景德鎮陶陽裡歷史文化街區

土與火的故事中,流淌著傳承創新的血脈。

踩泥、揉泥、拉坯、印坯、利坯、畫坯、施釉、起釉……在明清窯作群手工制瓷技藝長廊,習近平總書記認真察看制瓷技藝,高度贊賞陶瓷非遺傳承人的手上功夫和工匠精神,以及千年瓷韻中的文化傳承。

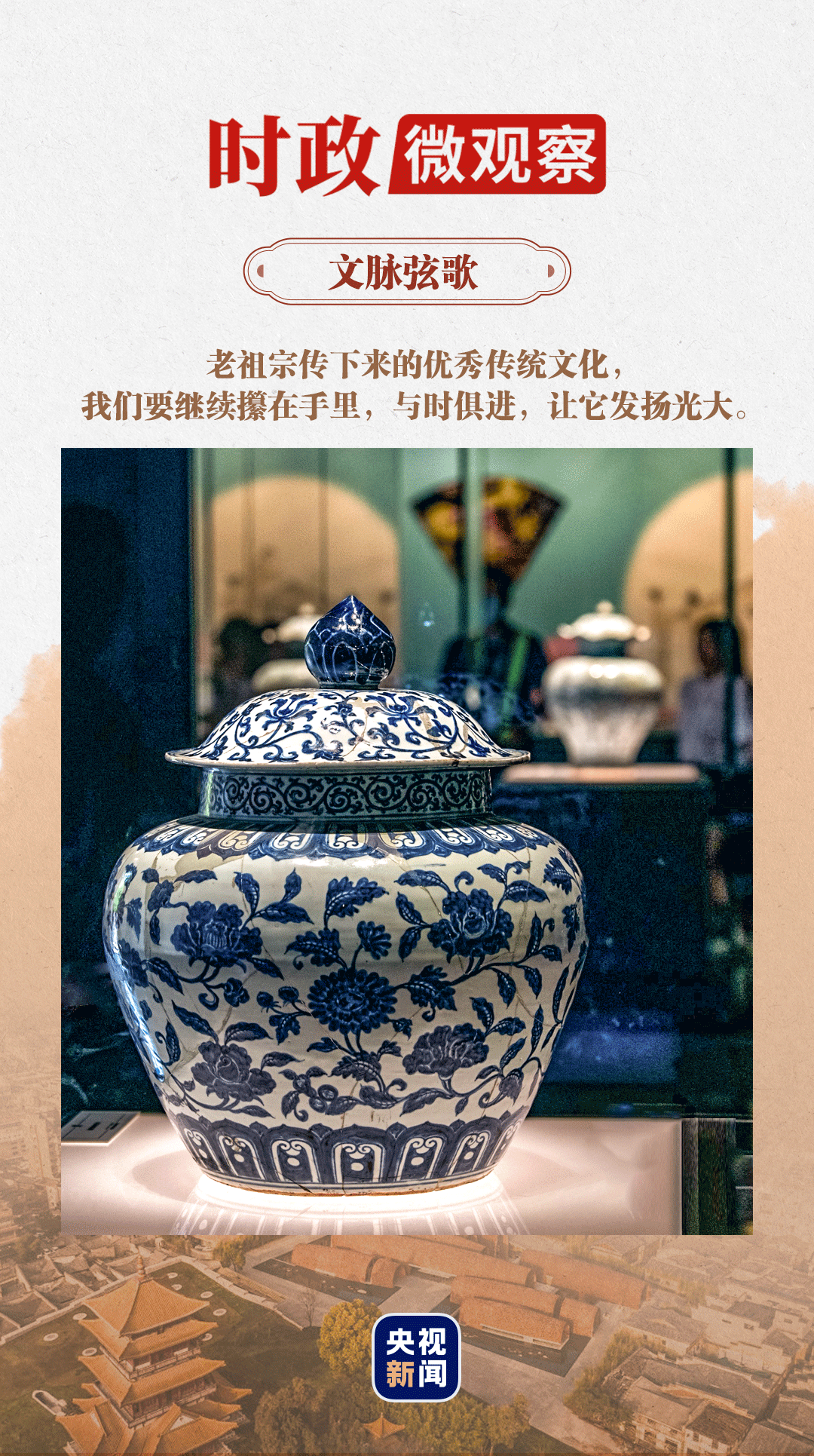

『很高興看到陶瓷事業有這麼多的傳承人、繼承人,這個事業要不斷發展下去。』習近平總書記點贊道,『一輩子做一件事,祖祖輩輩乾一件事,不是簡單的事。要堅持走自己的路,不能見異思遷。老祖宗傳下來的優秀傳統文化,我們要繼續攥在手裡,與時俱進,讓它發揚光大。』

這些年,從建設非遺項目數據庫到實施藝徒制度、代表性傳承人制度,景德鎮不斷強化手工制瓷技藝非遺傳承人隊伍建設,大批年輕人支橕起龐大的陶瓷產業鏈。

從陶瓷文化談到馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合,總書記強調:『四大文明中,只有中華文明沒有斷流。字還是過去那些字,人也一代代傳下來,還有很多的傳承,中國的基因在這裡。』

△2023年10月11日,習近平總書記在江西景德鎮市陶陽裡歷史文化街區考察時,同非遺傳承人親切交流。

中華文明是革故鼎新、輝光日新的文明,靜水深流與波瀾壯闊交織。去年6月,在文化傳承發展座談會上,習近平總書記強調:『中華文明的創新性,從根本上決定了中華民族守正不守舊、尊古不復古的進取精神,決定了中華民族不懼新挑戰、勇於接受新事物的無畏品格。』

中華文明延續著我們國家和民族的精神血脈,既需要薪火相傳、代代守護,也需要與時俱進、推陳出新。

早在2015年,習近平總書記就先後兩次對景德鎮御窯廠遺址保護工作作出重要批示;2019年5月,總書記在江西考察時又提出『要建好景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區,打造對外文化交流新平臺』。

在去年的江西之行中,總書記叮囑,要集聚各方面人纔,加強創意設計和研發創新,進一步把陶瓷產業做大做強,把『千年瓷都』這張靚麗的名片擦得更亮。

近年來,江西大力推動景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區建設,積極推進陶瓷文化創造性轉化、創新性發展。

△御窯博物館夜景

距離陶陽裡歷史文化街區不遠的陶溪川文創街區,是景德鎮打造的文化新地標之一。老廠房變身孵化青年創客的邑空間、培養手藝人的工作室、展示陶瓷產品的直播基地。人們在這裡還可以做陶藝、聽講座,沈浸式觸摸陶瓷文化。原創作品展賣、線上直播不停,創意集市、陶然集、春秋大集充盈著年輕而蓬勃的活力與創造力。

△在陶溪川文創街區的直播基地,工作人員正在線上推介陶瓷產品。

陶瓷文化也是世界了解中國、中國走向世界的重要文化符號。『景德鎮陶瓷文化專題月』、中國景德鎮國際陶瓷博覽會等文化交流活動,讓海內外民眾進一步感受中國陶瓷藝術的無窮魅力。

景德鎮的超強『瓷力』,吸引了來自世界40多個國家和地區的數萬名『景漂』,其中有不少『洋景漂』藝術家在此交流創新創作,再現了歷史上『匠從八方來、器成天下走』的景象。

△2023年5月30日,在江西景德鎮,一名美國青年藝術創作者在工作室內整理陶瓷作品。

一件件耀古爍今的景德鎮瓷器,凝結著歷代工匠的智慧和汗水,成為跨越山海、延綿萬裡的文明印記。

窯火千年,生生不息;陶瓷文化,薪火相傳。

監制?耿志民

制片人?興來 寧黎黎

執筆?張亞楠

視覺?江雨航

審校?楊彩雲