新華社合肥6月5日電題:潮湧江淮風帆勁——沿著總書記的足跡之安徽篇

巍巍大別山,紅色精神傳承不息;滔滔江淮水,激蕩強勁發展脈動。

黨的十八大以來,習近平總書記兩次深入安徽考察,強調新發展理念,擘畫新發展格局,推進國家重大戰略,江淮大地留下了他跋山涉水訪貧問苦、謀『國之大者』的足跡。安徽牢記總書記囑托,奮力譜寫現代化美好安徽建設新篇章。

『緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞』

安徽,曾是長三角的『旁聽生』。在習近平總書記親切關懷和推動下,安徽成為『正式生』。

2020年8月,在安徽合肥主持召開紮實推進長三角一體化發展座談會時,習近平總書記娓娓道來:『從安徽來講,加進來後,就猶如種地,改良了土壤和?情,加上優質的種子,莊稼就長旺盛了。』他強調,安徽『要緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞』。

讓中國寶武馬鋼集團董事長丁毅難忘的是,2020年8月,近40攝氏度的高溫下,總書記走進車間,囑托馬鋼人:『在長三角一體化發展中,能夠把握機遇、順勢而上』。當時,位於上海的中國寶武集團和馬鋼實施戰略重組不久。

3月3日,在中國寶武馬鋼一車輪生產車間,成品車輪在吊裝准備發貨。新華社發

牢記總書記囑托,馬鋼人抓住長三角一體化機遇,2021年實現營收破千億元、利潤破百億元的歷史突破。今年,馬鋼自主研發的350公裡時速的高鐵車輪將在復興號動車組上實現整車裝用,中國高鐵穿上了國產『跑鞋』。

在長三角一體化發展中不斷壯大自己,也為長三角一體化發展作出自己的貢獻。2021年,滬蘇浙在皖投資在建億元以上項目4167個,實際到位資金超過9000億元,同比增長22.6%,佔全省的半壁江山。安徽還積極『鏈』入長三角,發揮人工智能技術和產業優勢,牽頭成立長三角人工智能產業鏈聯盟,加快建設長三角工業互聯網一體化發展示范區,建設長三角高附加值綠色農產品生產加工供應基地,2021年有400餘億元的優質農產品擺上滬蘇浙居民的餐桌。

創新,是習近平總書記兩次來安徽頻頻提到的關鍵詞,也是實現高質量發展的第一動力。

2016年4月,習近平總書記走進中國科技大學、中科大先進技術研究院;2020年8月,來到安徽創新館。兩次考察都詳細察看了科技成果、詢問創新發展,總書記強調:『要對標世界一流,加強前沿探索和前瞻布局,加大關鍵核心技術攻堅力度。』

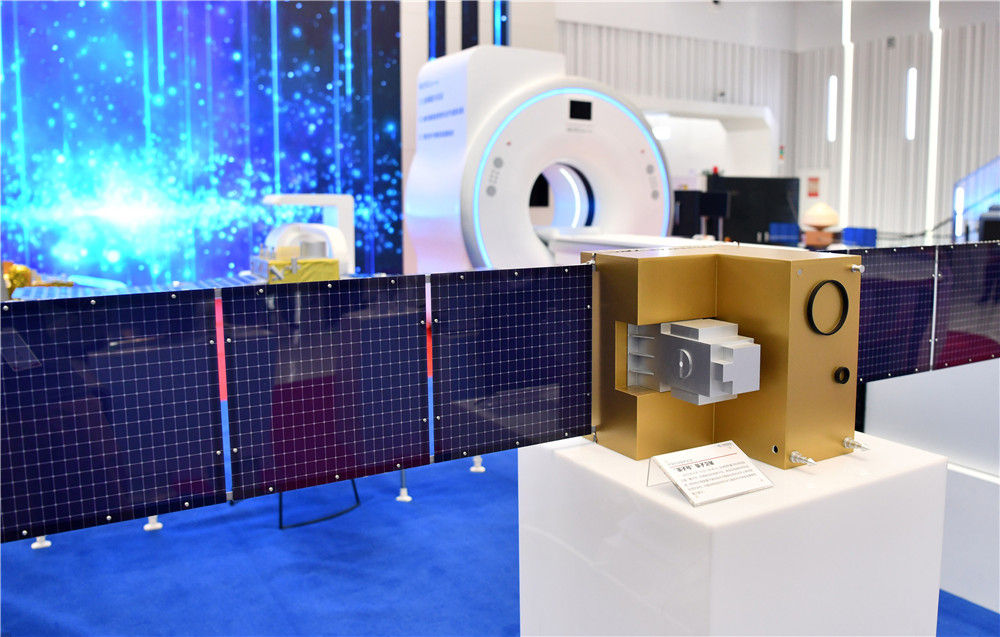

在安徽創新館拍攝的『墨子號』量子衛星模型(2020年8月25日攝)。新華社記者劉軍喜攝

錨定科技創新共同體,安徽不斷深化上海張江和安徽合肥綜合性國家科學中心『兩心同創』,加快建設長三角G60科創走廊。在安徽,已經掛牌組建全國首個國家實驗室,大科學裝置數量位居全國前列。『墨子號』『九章』『祖衝之號』『人造太陽』等重大科技成果世界矚目,量子通信、動態存儲芯片、陶鋁新材料、超薄玻璃等戰略性新興產業獨樹一幟,以『芯屏器合』為標識的現代產業體系加快構建。

如今,安徽區域創新能力穩居國家第一方陣,能級之變、位勢之變、創新之變前所未有。

『以行動兌現對人民的承諾』

作為農業大省,安徽農村人口多,又曾有大別山集中連片特困地區縣,一度是脫貧攻堅的主戰場。總書記牽掛這裡的鄉親。

2016年,習近平總書記考察安徽第一天,便一路奔波來到大別山腹地——金寨縣花石鄉大灣村,走進貧困戶家中,了解農村脫貧特別是革命老區扶貧的真實情況。全面建成小康社會,一個不能少,總書記勉勵大家,『全力做好脫貧攻堅工作,以行動兌現對人民的承諾。』

5月11日,安徽省金寨縣花石鄉大灣村村民陳澤申在整理貨架,貨架上碼放著木耳、香芋乾等當地特產。新華社記者杜宇攝

村民陳澤申清楚地記得,在自家小院,習近平總書記坐在他身旁,為村裡的扶貧工作『劃重點』。『從產業到教育再到兜底政策,總書記囑咐得細,要求「必須橫下一條心來抓」。』老陳說自己發展特色種植養殖、兼職村中的公益性崗位,依托好政策住進了新房子,第二年便主動申請摘掉貧困帽。

5月11日拍攝的安徽省金寨縣花石鄉大灣村紅色書店。新華社記者杜宇攝

這個曾經『出門就是嶺』的貧困山村『山門』大開,建起茶廠、民宿以及游客接待中心,走出一條『山上種茶、家中迎客、紅綠結合』的產業新路。這幾年,大灣村通上了5G網絡,成為安徽首個『零碳鄉村』,獲評『中國美麗休閑鄉村』,年接待游客35萬人次。

5月11日拍攝的安徽省金寨縣花石鄉大灣村景色(無人機照片)。新華社記者杜宇攝

2020年8月,習近平總書記再次來到安徽。在巢湖岸邊的渡江戰役紀念館,總書記指出:『任何時候我們都要不忘初心、牢記使命,都不能忘了人民這個根,永遠做忠誠的人民服務員。』

就在這一年,安徽全省484萬建檔立卡貧困人口全部脫貧,江淮大地上,『一個不能少』的承諾化為現實。牢記總書記的囑托,安徽健全防止返貧動態監測和幫扶機制,鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接,全面增強脫貧地區脫貧人口發展動能。

游客在渡江戰役紀念館參觀游覽(2021年5月3日攝,無人機照片)。新華社記者周牧攝

『要牢固樹立以人民為中心的發展思想,紮實推進民生工程』。落實習近平總書記重要指示,安徽聚焦群眾的急難愁盼,今年推出十項暖民心行動,把老百姓『盼的事』變為黨委政府『辦的事』。

『尊重自然、順應自然規律』

大堤外,平靜的淮河水日夜東流。大堤內,阜南縣王家壩鎮保莊圩裡的搬遷居民迎來了『告別』莊臺後的又一個夏天,小花園滿眼綠色、小廣場人來人往,學校、超市和社區診所都『近在身邊』。

位於安徽省阜南縣王家壩鎮淮上社區的莊臺疏解降容工程居民安置點(2020年10月16日攝,無人機照片)。新華社記者周牧攝

2020年8月,在安徽考察期間,習近平總書記來到了蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊臺。習近平總書記指出:

『引導和鼓勵鄉親們逐步搬離出去,確保蓄洪區人口不再增多』;『要尊重自然、順應自然規律,積極應對自然災害,與自然和諧相處』;『全面建設社會主義現代化,抗御自然災害能力也要現代化』。

在安徽省阜陽市阜南縣蒙窪蓄洪區西田坡莊臺,小朋友在使用健身器材(2020年8月16日攝)。新華社記者張端攝

遵循習近平總書記的重要指示,安徽開展淮河行蓄洪區居民遷建,『水口袋』裡11萬餘人搬至安全地區;調整沿淮地區農業產業結構,在蓄洪區發展適應性農業。2021年蒙窪蓄洪區芡實種植面積突破6萬畝,阜南縣種植杞柳超過10萬畝,帶動芡實加工、柳編等特色致富產業。

安徽是全國為數不多的同時擁有大江大河大湖的省份,從防范水之害、破除水之弊,到大興水之利、彰顯水之善,習近平總書記為之悉心擘畫。

在馬鞍山市薛家窪生態園,總書記強調:『實施長江十年禁漁計劃,要把相關工作做到位,讓廣大漁民願意上岸、上得了岸,上岸後能夠穩得住、能致富。』

安徽省馬鞍山市薛家窪生態園(2021年7月13日攝,無人機照片)。新華社發(童祖鳴攝)

『總書記給我們指引了一條幸福路。』上岸漁民陳蘭香說,2021年她帶著從薛家窪一起上岸的漁民辦起家政公司,不僅收入穩定還有分紅。整個2021年,安徽有兩萬多退捕漁民轉產就業。

安徽省馬鞍山市薛家窪的上岸漁民陳蘭香在新家所在的小區裡鍛煉(2020年10月31日攝)。新華社記者周牧攝

為實現人水和諧共生,安徽把打造水清岸綠產業優美麗長江(安徽)經濟帶列為生態文明建設『一號工程』,2021年長江流域安徽段水質優良斷面比例92.7%,達到有監測以來最好水平;成立專門機構統一行使巢湖流域綜合管理職責,治理了52條入湖河道及支流;投資390億元用於巢湖綜合治理,建設環巢湖『十大濕地』、全面開展生態修復。

如今的安徽,生態優勢顯現,高質量發展呈現良好的態勢。

2021年安徽經濟總量突破4萬億元,躍上了新的臺階。江淮兒女在實現中華民族偉大復興的新征程上必將創造更喜人的業績。

文字記者:劉菁、楊玉華、馬姝瑞、陳諾

視頻記者:徐中哲、金劍、屈彥、張端、汪喜兵(攝制)、陸黎明(報道員)、王輝(報道員)

編輯:聶毅