又是一年開學季。俗稱小涼山的雲南省麗江市寧蒗彝族自治縣,迎來了20多位背著行囊的海安支教老師。他們從2000多公裡之外的江蘇省海安市返回,和同學們在校園相聚。

在這個曾經貧窮落後的偏遠山區,海安老師是群眾心中的『金字招牌』,他們的支教行動則是跨越30年的『寧海之約』——1988年至今,江蘇海安的10批、285人次教師接力支教幫扶。

30多年來,海安支教老師克服高原氣候、人地兩生、語言障礙、生活習慣等困難,累計為寧蒗培養初、高中畢業生2萬多名,輸送大、中專生1萬多名,為小涼山經濟社會發展提供強有力的人纔和智力支橕,書寫著東西部教育幫扶的時代傳奇。

33年踐行『寧海之約』

購機票、做攻略、買新衣服……這幾天,19歲的寧蒗寧海民族中學第三屆『海安班』學生蘇文傑正精心准備9月的開學行程。前不久,他驚喜地收到復旦大學預防醫學專業的錄取通知書。

寧蒗寧海民族中學第三屆『海安班』學生蘇文傑展示不久前收到的復旦大學錄取通知書(8月25日攝)。新華社記者胡超攝

蘇文傑的家在寧蒗縣新營盤鄉峰子岩村,父母都是農民,弟弟和妹妹也在讀書,在當地政府和社會愛心人士的幫助下,全家已經在去年脫貧。

蘇文傑把高考取得優異成績歸功於海安支教老師的精心培養。海安老師、班主任梅德均還自掏腰包獎勵他1000元。『海安老師的關懷無微不至,沒有他們的培養和關心,我不可能考出好成績。』蘇文傑說。

這段『山海情』的由來,要追溯到30多年前。

寧蒗地處滇西北橫斷山區,98%的國土面積都是山區,平均海拔2800米。過去的寧蒗區域性、整體性貧困問題突出,教育事業更是起步晚,底子薄。

治貧先治愚。20世紀80年代,寧蒗與海安因木材貿易往來頻繁,如何讓雙方的合作更深一步,兩縣主官經過一番考察論證後,把目光瞄准教育領域。

1988年4月,寧蒗、海安簽署教育合作協議,約定共同創辦一所初級中學,取名『寧海中學』。同年8月,海安發揮教育資源豐富、教學實力強的優勢,抽調一支包括校長、教導主任和各學科教師在內的33人支教團,來到寧蒗開始首輪支教。

從此,寧蒗、海安率先攜手探索的東西部教育幫扶協作,改變了一個個山區孩子的命運。

跟隨時代發展的步伐,『寧海之約』不斷昇級:1993年海安抽調骨乾加強寧蒗民族中學高中部,隨後的支教就以高中為主,2004年寧蒗民族中學還加掛寧海民族中學牌子;2006年開啟『訂單式』職業技能培訓合作模式,從基礎教育拓展到職業教育等領域。

蘇文傑所在的『海安班』,是2016年8月寧海兩地深化教育合作的新成果。據介紹,這個班由寧蒗縣選拔優秀學生,由海安市遴選語、數、英、物等學科優秀教師任教。考上『海安班』,在寧蒗已是一種榮耀。

33年來,海安連續派出10批、285人次支教老師,踐行『為海安人民爭光、為寧蒗人民造福』宗旨,累計為寧蒗培養初、高中畢業生2萬多名,輸送大、中專生1萬多名,創造了輝煌的教育業績。

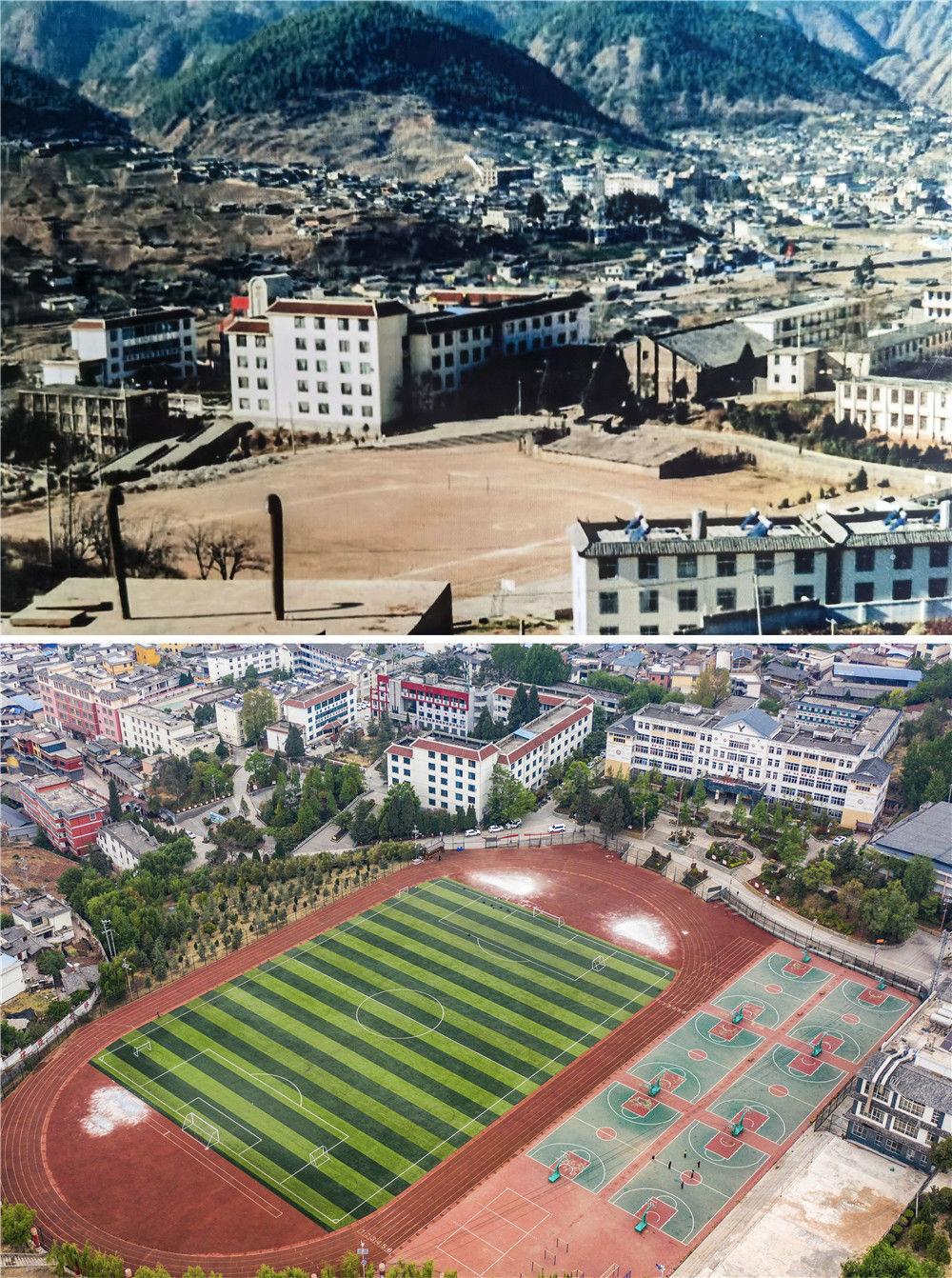

拼版照片,上圖為:20世紀90年代的寧蒗寧海民族中學一景(資料照片);下圖為:2021年4月16日拍攝的寧蒗寧海民族中學一景(無人機照片,新華社記者胡超攝)新華社發

2000多公裡外的『海安課堂』

走進位於山腰的寧海民族中學,一塊立於2004年的『江蘇海安老師支教紀念碑』引人矚目。在當地群眾心中,這是跨越山海、團結進步的一座豐碑。

1988年8月,第一批次的33名海安老師乘坐火車、汽車,輾轉2000多公裡來到寧蒗。『剛到的第二天,就遇到了泥石流,到處都是泥水和石頭,木板房也被衝壞了……』很多海安老師對當初的情景記憶猶新。

在幫扶早期,寧蒗縣辦學條件艱苦,海安支教老師和當地教師一樣住著用木板隔開的簡易宿捨、喝著渾泥水,常常因變壓器跳閘而用不上電,但他們仍堅持不懈,辛勤耕耘。

海安老師改變了寧蒗人的時間觀念。第十輪海安寧蒗支教團領隊、寧海民族中學副校長陶長江告訴記者,海安老師早晨起得最早,晚上睡得最晚,班主任每天第一個到教室,最後一個離開,以身作則帶動學生勤奮努力。

寧蒗寧海民族中學海安4班的學生在教室裡上課(8月25日攝)。新華社記者胡超攝

海安老師帶來了先進的教育理念和方法。2019年考入清華大學的楊昌華,是第一屆『海安班』的學生。他告訴記者,海安老師注重挖掘每一個學生的特色和潛質,注重培養學生的自律和主動學習意識,『就連考試考什麼都要征求學生意見,也不監考,完全靠學生自覺。』

第一批海安老師執教3年後,寧海中學中考成績躍居全縣第一。之後,寧海中學教育成績連年保持全縣領先地位;在支教重點從初中延伸到高中後,引發全縣各學校的教學競爭,寧蒗躍昇為麗江的高中教育強縣。其中,『海安班』的一本上線率連續3年超過90%,多名學生被清華、北大、上海交大等錄取。

這在以前難以想象。『「寧海之約」誕生之前,寧蒗教育處於緩慢的「挪進」狀態,中考招生有時要降低100分照顧錄取,高考常被「剃光頭」。』長期和海安老師共事的寧蒗縣教體局原局長張達峰非常感慨。

海安老師還奉獻著愛心。去年10月,海安市曲塘中學舉行了一場愛心義賣活動,籌集的善款通過海安老師、寧蒗縣第二中學副校長王霖伯轉交給20名困難學生。

拼版照片,上圖為:海安老師王霖伯在寧蒗寧海民族中學高27班教室過中秋節(資料照片,1999年9月攝);下圖為:海安老師王霖伯在寧蒗二中高103教室上課(2021年4月23日攝,新華社發)新華社發

這已經是王霖伯第二次來寧蒗支教。和他一樣,許多海安老師心系小涼山,主動多次參加支教。2010年8月至今,教化學的海安老師王擁軍已連續四輪支教11年,帶出一批當地青年化學教師。『我的人生價值在這裡實現。』他說。

在寧蒗寧海民族中學,海安老師王擁軍(右四)作為化學備課組組長和同事一起備課(8月26日攝)。新華社記者胡超攝

索瑪花開幸福來

30多年來,海安老師的辦學理念、工作作風、教育方法在寧蒗引發『裂變效應』,催開了高山峽谷中的一朵朵索瑪花兒。

『索瑪花開幸福來』。記者在寧蒗采訪時,從縣城到偏遠農村,從易地扶貧搬遷點到中小學、幼兒園,都能遇到受益於海安教師、走出大山後又回來建設家鄉的人。

在寧蒗縣規模最大的易地扶貧搬遷安置區幸福家園,紫瑪街道黨工委副書記盧雲花是6600多名搬遷群眾安家發展的『主心骨』。『要是沒有海安老師,我也不可能站在這裡為脫貧攻堅貢獻力量。』她說。

這是寧蒗縣規模最大的易地扶貧搬遷安置區幸福家園一景(8月26日攝,無人機照片)。新華社記者胡超攝

在寧蒗縣幸福家園易地扶貧搬遷安置區,搬遷戶蘇解放莫向紫瑪街道黨工委副書記盧雲花(右)諮詢就業補助事項(8月25日攝)。新華社記者胡超攝

海安與寧蒗兩地還變『輸血支教』為『造血支教』,啟動『青藍工程』——海安老師與本地老師結成對口幫扶小組,如今已培養出350多位優秀教師。

『班主任凌開明教政治,語文老師是王建……』海安老師教出來的彝族漢子、寧海民族中學校長李學高,至今記得這些名字,『海安老師改變了我們的命運,我們也要接過接力棒,通過教育改變山裡孩子的命運。』

2020年11月,寧蒗順利脫貧摘帽,和全國同步小康。如今,寧蒗縣已建成全國義務教育發展基本均衡縣,還投入2.37億元新建小涼山九年一貫制學校、寧蒗二中、第三幼兒園,昔日的教育弱縣已變為麗江乃至雲南的教育強縣。

這是2020年建成的寧蒗第三幼兒園一景(8月25日攝,無人機照片)。新華社記者胡超攝

在采訪中,當地乾部說:『坐在土牆房裡上學的日子、一塊黑板加粉筆的傳統課堂、背著土豆上學的日子、失學輟學沒人管的日子、辦學質量水平落後的日子,都一去不復返了!』

相比以前,寧蒗辦學條件早已改善,但海安老師依然要適應當地的高原氣候、生活習慣等。海安4班班主任謝友軍剛到寧蒗時,因為海拔高的緣故爬坡喘不過氣,現在可以在操場跑兩圈了。『要論工作量,我們比原來多好幾倍。但孩子們改變命運的渴望,是我們的動力。』謝友軍說。

寧蒗寧海民族中學海安4班的班主任謝友軍在教室裡上課(4月16日攝)。新華社記者胡超攝

海安市教育體育局表示,海安將承前啟後、繼往開來,在完成智力扶貧任務後,進一步鞏固與寧蒗的教育合作,並在經濟、旅游等領域拓展空間,幫助寧蒗從小康邁向現代化。