初秋的司莫拉花紅葉綠,充滿生機,輕快的雨滴激起朵朵雨花,似乎在講述一個個幸福故事……

?!李發果橕開雨傘,朝剛停下來的旅游大巴車走去。

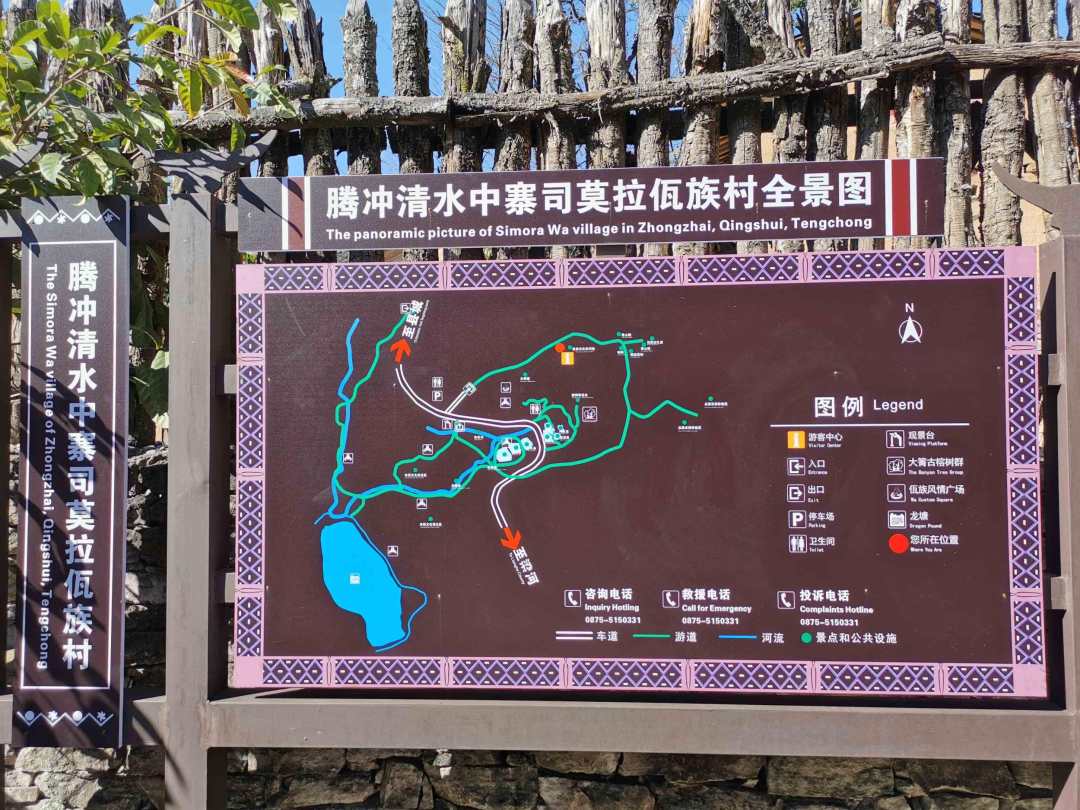

李發果是騰衝中寨司莫拉佤族村的旅游引導員。她帶著游客觀萬壽菊花海,徜徉層層梯田,穿過古榕樹林,來到佤族文化民俗館,再沿著村裡的石板路轉轉,去李發順家體驗制作大米粑粑,還指著一家小賣部說:『那是總書記到過的地方,東西樣樣好賣』!

司莫拉在佤語裡意為『幸福的地方』。今年1月19日,在雲南考察的習近平總書記來到這裡,看望佤族鄉親們。如今司莫拉火了!天南地北的游客慕名而來,在佤寨敲響三聲木鼓,感受『大米粑粑一樣甜』的日子。

記者采訪時,初秋的司莫拉花紅葉綠,充滿生機。輕快的雨滴激起朵朵雨花,似乎在講述一個個幸福故事。

『好日子是辛苦換來的』

8月17日早8點,李發果吃完早餐換上佤族服飾,開始了引導員的工作。42歲的她身材嬌小熱情好客,講解的頭頭是道,許多導游『點名』要她帶團。她曾一天帶7個團,走路走得腳疼腿脹。

工作完,李發果帶記者來到家裡。闊氣的大門,院子三面是分三次蓋起來的房子。李發果兩口子從來不拌嘴,讀高中的女兒成績好,想報考浙江大學;兒子讀職高學烹飪,婆婆幫著照顧家。李發果覺得,現在生活挺幸福的。

入夜,記者借宿李發果家,聽她講述家裡幸福的來之不易……

李發果小時候家裡生活困難,纔讀了小學二年級,13歲就跑到瑞麗打工。2008年,李發果家親人患病,為此四處借債,她至今想來仍忍不住眼淚汪汪。面對困境咬咬牙,李發果和丈夫四處打工還債。丈夫在外乾泥水工,她去幫人照看客棧,一個人管三十個房間的衛生。有陣子上完客棧的班,她晚間再換個地方打掃衛生,有時忙活完天就亮了,接著去客棧工作。家裡還種著田,白天得上班,她就晚上照著路燈種油菜。夫妻倆晚上還去刷公交車,八九十輛公交車洗乾淨,能掙五十塊錢。就這樣,夫妻倆用六年還清了五萬多債務,還建好了眼前的房子。

司莫拉的奮斗故事,不止李發果一個。她哥哥李發順家,就是總書記去做了兩個大米粑粑的那家人。2010年李發順出車禍在醫院躺了兩三個月,差點成了『植物人』。出院後,醫生認為他可能站不起來了。李發順也沒頹廢沈淪,剛能丟掉拐杖,他就騎電動三輪車賣水果,還收廢品、養豬、串珠子,李發順總結:『茶罐不漲挪挪位,什麼賺錢乾什麼。』苦到今天的日子,李發順說『像大米粑粑一樣甜』。

68歲的趙興樂是老村社乾部,從70年代在村裡工作一直到2000年退休。他說,曾經的司莫拉『看寨不像寨,茅草圍城堆,夏恐屋漏雨,冬怕大風吹』。年輕時從寨子到鎮上辦要翻十幾公裡的山路,天蒙蒙亮出門,回到家滿天星辰。滄桑巨變,趙興樂感慨:好日子靠黨的好政策,也靠村民們辛苦換來。

『留住鄉愁,迎接旅游』

聽著司莫拉人的奮斗故事入眠,第二天起個大早,記者在村裡走了走。

煙雨空濛,遠山含黛,田園疊翠,清晨的司莫拉像幅江南水墨畫。在一片古榕樹山林裡,參天大樹枝繁葉茂,泉水池塘清澈見底,空氣清新到令人『醉氧』,其生態群落猶如『阿凡達秘境』。佤族人敬畏自然愛護環境,司莫拉百年以上的古樹至少上百棵,是名副其實的『山林青青水源頭』。

從古榕區拾級而上,不一會到了佤族文化民俗館,那裡記載著村裡的歷史:騰衝邊疆佤族,亦稱『守土人』,是土著居民之一;這裡的佤族較早與漢族友鄰雜居,學習了先進的生產生活方式;牆上寫道『司莫拉佤族與時俱進的先進性,使當地民俗文化表現出強大的生命力』。

坐擁生態美景和民族文化資源,司莫拉從傳統農業村向文旅融合發展轉變,留住鄉愁迎接旅游。

村民孟忠賢和孟留賢兩家斜對門,如今辦起了『擂臺賽』——兩家都在施工做農家樂,備戰今年的十一黃金周。裝飾外牆的老羊河石壘起挺高,遮蓋屋頂的棕樹葉片堆了一地,孟留賢的兒子孟洪孝正在家裡忙活。他去年5月到騰衝機場當搬運工,熙來攘往的游客和聲名鵲起的家鄉讓他動了心——雖然母親和媳婦還不太同意,他和父親已鐵了心開農家樂。『已投入了七八萬,估計得花個二十萬,但看這勢頭五年就能賺回來』,孟洪孝說。

看好旅游前景的還有趙仁新,他家早就辦起農家樂了。趙仁新從商有文化味,他正打算訪談村裡的老人梳理司莫拉『現代史』。趙仁新視野開闊去過麗江大理,深知民族文化的重要,還跑到西盟縣學習佤族水酒制作,自己開發了胭脂果酒。他說:『你看這幾個月游客增長飛快,有文化做旅游會更有前途。』

李發果當『導游』沒有打工賺的多,但她更看重的是這份工作的『附加值』——能與來自天南海北的游客交流學習。李發果准備把家裡的兩層小樓改成民宿,如今她的『朋友圈』已遍布神州,許多導游說,『李姐你開民宿,我來介紹客源』。

司莫拉剛被評為3A級景區,總書記的到來猶如一場『及時雨』。騰衝市委組織部下派來擔任第一書記的魏禹很興奮:8月,司莫拉最多一天來了4000多人!

『草鞋無樣,邊打邊像』

司莫拉吃上旅游飯,是一步步積累摸索來的。

當年窮主要是受困於路。2012年,寨子引入了『村村通工程』。政策推動加村民主動,司莫拉到清水鄉政府的山路打通,村內道路也全部硬化。與此同時,『農改危』、『扶貧安居』、『廁所革命』等項目不斷落地,逐漸夯實了發展的底子。2015年起,村裡面又發展『一村一品』,栽花種果調整傳統種植業。2017年起,司莫拉開始規劃發展鄉村旅游,停車場、文化廣場等配套設施讓村子煥然一新。

對司莫拉的發展歷程,三家村黨總支書記趙家清總結:草鞋無樣,邊打邊像。不過,他這句話還有另一層意思……

司莫拉發展鄉村旅游有兩難:一是難在競爭壓力打。騰衝市旅游資源豐富,火山熱海、和順古鎮等蜚聲海內外,司莫拉名氣小了點?二是難在產業薄弱單一。村裡沒有一家像樣的農家樂、民宿,游客來了也留不住。

起初,騰衝市圍繞『吃住行游娛購』,將司莫拉統一規劃,由公司統一經營。但在推進中,不少群眾提出反對。以李發果為例,她家被劃為民族文化展示區,兩間房被租用做藤編展示館。但李發果一心開民宿,她更想做自己擅長的事。

趙家清說,讓更多的群眾主動參與並從中受益,這纔是村裡做事情的初衷。『更何況村民團結最重要,不能谷子和米捏不攏』。走訪收集知曉了群眾意願,騰衝市裡、鄉裡調整思路,從『大包大攬群眾看』轉為『搭建平臺幫助群眾乾』。司莫拉成立村民自管小組,鄉村旅游的路數越來越合乎人心。

『誰家想做民宿,想做農家樂,我們一一記錄在冊並聯系有關部門做好服務;有群眾擅長做小吃,我們就鼓勵他擺攤賣給游客』,趙家清說。

今年6月3日,司莫拉成立了幸福佤鄉旅游專業合作社,群眾通過資源入股,人人都有分紅拿,還能當解說員、保潔員、景區管理員拿工資。合作社在村道兩旁設置了擺攤區,讓群眾把自家的玉米、雞蛋、茶葉拿出來賺錢。

駐村乾部何忠奇觀察:黨建引領是司莫拉發展的保證,尊重群眾則是基礎。

司莫拉的貧困發生率,從2014年的21%下降至2019年的0.45%,去年人均可支配收入11670元。如今李發順家訪客不斷生意紅火,一天能賣300多個粑粑;寨口的『樣樣好賣』小賣部銷量比年初翻了兩番;趙仁新的佤族水酒和胭脂果酒想注冊商標……

離開司莫拉,記者耳邊回響起『阿佤人民唱新歌』的旋律:村村寨寨打起鼓哎敲起鑼,阿瓦唱新歌;山笑水笑人歡樂,道路越走越寬闊……