外牆斑駁的舊瓦房散落在大山深處,毫不起眼。但這裡曾有一個絕密的代號——『902』,更連結著許多耳熟能詳的名字:王淦昌、鄧稼先、陳能寬、郭永懷……

這片位於四川北部山區的土地,曾是我國核武器研制基地所在。上世紀60年代末至90年代初,20多年間,數以萬計的科研人員堅守於此,我國核彈的小型化和第二代核武器研制,正是在這裡踏上突破之路。

篳路藍縷

創業維艱

幾棟紅磚外牆的三層筒子樓依山而建,房屋狹仄而簡陋,這就是『902』工作者們住過的宿捨樓。『大多數人是舉家進山的,一棟樓裡擠八九戶。』曾在『902』工作的退休乾部李銀果回憶,在筒子樓附近的空地上挖幾個坑,圍上油毛氈,便是幾棟樓住戶的公用廁所,『那時建設任務急,條件也有限,能住進這裡已經很難得了。』

1964年10月,我國第一顆原子彈成功試爆。出於戰略安全考慮,1969年,按『靠山、分散、隱蔽』方針,國家將核武器研制工作從青海搬遷到四川山區。10多個研究所分散隱蔽到深山峻嶺中。

『那時候一聲令下,大家收拾東西就坐上了東去的悶罐車。』今年86歲的陳俊祥,是哈爾濱軍事工程學院原子工程系首期畢業生,曾任『902』某研究所常務副所長,說起當年的搬遷,老人爽朗一笑,『當時具體去哪裡,沒人說,也沒人打聽,都知道這是絕密。為了國家的事業,跟著走就是了。』

來自天南地北的科研人員,起初被四川山區的山清水秀所吸引。但時間一長,大家體會到這裡的陰冷多雨,有時早晨起來,被子都是濕的。『那時的「902」流傳一句話:我們生活過的地方,青海缺氧,新疆缺水,四川缺陽光。』曾擔任某研究所黨委書記的歐祖全回憶,那時冬天需要運煤儲藏,靠自己動手把散煤打成蜂窩煤,『把煤從樓下背到樓上,燒完火,又要把爐灰背下樓。』

山區缺水,『902』基地舊址附近的村民,至今還用著基地工作者們打的水井。當年大家挖堰塘、建菜園,『上班圍著儀器轉,下班圍著鍋臺轉』,卻從未有過叫苦聲。『好些是大城市來的大學生,哪吃過這種苦?但沒人打退堂鼓。』陳俊祥說,『那時有外國人說我們的原子彈只能聽個響、不中用,大家都憋著勁呢!要把這顆「爭氣彈」的技術頂上去!』

『902』所在的地區,如今早已路網發達。然而幾十年前,這裡全是泥濘山路,顛簸難行。研究所分散在不同的山溝,有的相距二三百公裡,為了討論一項問題,要坐兩三天的卡車纔能在一起開會。即便如此,大家的攻關熱情依然高漲。在王淦昌等一大批科學家的指導和帶動下,『白天工作,晚上看書討論』,成為年輕科研人員的普遍習慣。

開拓創新

砥礪前行

一處不大的院落,便是『902』基地的指揮中心。這裡的對外稱謂,是一個滿載希望的名字:曙光公司。讓核彈輕型化、小型化,使我國的核武器真正形成強有力的核威懾,維護我國國家安全和提高我國的國際地位,這就是『902』承載的使命。

重任之下,與時間賽跑的緊迫感壓在『902』人的心頭。『原子彈試爆成功那年,大家正高高興興地准備著作經驗總結,誰知很快就來了新的通知:氫彈項目立刻上馬。』今年75歲的核武器科學家林銀亮告訴記者,在搬遷到『902』前,氫彈的研發已經開始。

氫彈的原理與原子彈大有不同,由於技術封鎖,毫無經驗可循。然而,距離原子彈爆炸僅兩年零8個月,我國第一顆氫彈便在新疆羅布泊上空爆炸成功。

原子彈、氫彈空爆試驗相繼成功,中國『長劍在手』,而『鑄劍人』又把目光投向更遠。

山溝裡矗立著一棟深灰色的實驗室舊址,設備雖已拆運一空,仍依稀可見當年科研工作的痕跡。知情人告訴記者,這裡便是首個『大閃光』實驗室——『大閃光』,即用於流體動力學試驗閃光X光照相的直線加速器,對於實現核彈的小型化和武器化有重要意義。『兩彈元勛』王淦昌曾說:『不搞出「大閃光」,死不瞑目!』

元勛已逝,科研工作者們砥礪奮進的腳步,卻從未停歇。如今,我國的『神龍一號』加速器總體性能已達國際先進水平。我國共進行的45次核試驗中,『902』基地便承擔了其中22次試驗的指揮工作。這一時期,我國的核彈完成了武器化定型;上世紀80年代,二代核武器——中子彈在『902』基地研制成功,戰略核導彈批准定型,形成了有效的核威懾力量。

偉大精神 薪火相傳

參觀『902』基地的指揮中心,鄧稼先故居和王淦昌故居相距不遠,房內布置同樣簡陋:不大的居所裡,除了書架和辦公桌,就是存放文件的保險櫃。『902』舊址保護單位負責人馬斌告訴記者,科學家們的書籍,在他們去世後被家人捐贈給了外界,除此之外,故居中的一切均按原貌保存,『來到這裡就會明白,這些以身許國的科學家們,心中裝著的,只有國家的事業。』

中科院院士,兩次被評為國家級有突出貢獻的中青年專家,曾獲國家自然科學獎一等獎、國家科技進步獎……多項榮譽加身的胡仁宇,今年87歲,即便在一些重大場合,也總是穿著那件洗得發白的灰布夾克,『過慣了艱苦日子,「902」艱苦創業的精神不能丟!』

追尋『兩彈一星精神』,艱苦創業的背後,是團結攻關的集體精神。至今,曾在『902』工作過的科研人員們仍記得彭桓武退回獎章的佳話:1982年,涉及原子彈氫彈設計的一個項目被授予國家自然科學獎一等獎。參加申報的人,一致推舉『兩彈元勛』彭桓武為第一完成人。獎章只有一枚,規定授予第一完成人,而彭桓武卻謝絕領取。最後,他表示:『獎章收下,我就有權處理。我把它送給全體同志!』同時為獎章題字:『集體集集體,日新日日新。』

『這裡的工作任務,不是靠一個人就能完成。專家有專家的作用,工人有工人的作用,技術員有技術員的作用,各司其職。』一位曾在『902』工作過的科學家感慨:我國核試驗次數僅佔世界核試總次數的2%左右,不及美國的5%,但核試驗成功率和效費比卻最高,原因也許就在於此。

『這些年,我參加「兩彈一星精神」宣講團,20多年做了幾百場報告。』陳俊祥告訴記者,他在清華、中科大、北航等院校宣講時,學生們的熱情令人感動,青年們紛紛湧來詢問:『我也想參加核武器事業!我這個專業可以嗎?』

『前年我回大山溝裡看了看,那裡更加郁郁蔥蔥,實驗工號更多了,儀器設備更先進了。』林銀亮回到曾經工作、生活過多年的深山裡,當年進山時大家栽種的樹苗,如今已長成參天大樹。

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

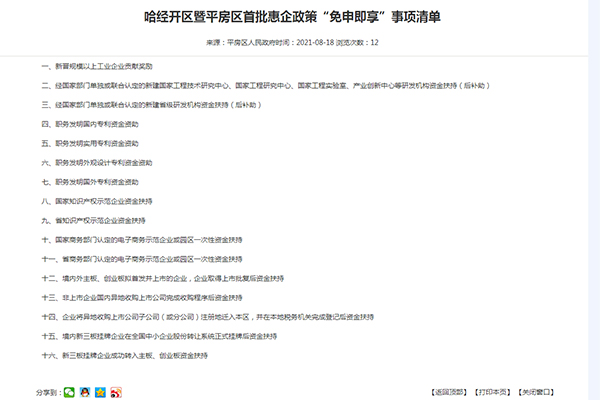

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10