編者按:先生,不僅是一種稱謂,更蘊含著敬意與傳承。可堪先生之名者,不僅在某一領域獨樹一幟,更有著溫潤深厚的德性、豁達包容的情懷,任風吹雨打,仍固守信念。在市場強勢奔襲的時代,先生們還需耐得住寂寞、擋得住誘惑,為後生晚輩持起讀書、做人的一盞燈。中國之聲推出特別策劃《先生》第二季,向以德性滋養風氣的大師致敬、為他們的成就與修為留痕。

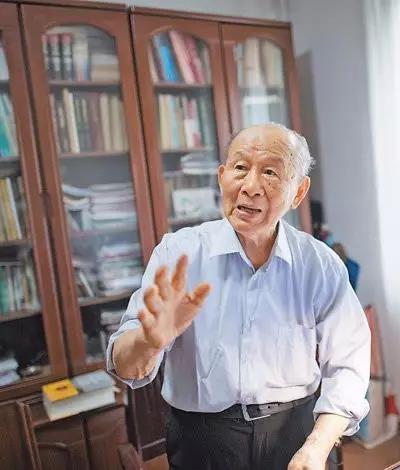

崔崑先生近照肖藝九攝

央廣網武漢8月14日消息(記者張明浩)據中國之聲《新聞縱橫》報道,崔崑,1925年生於濟南。中國工程院院士,華中科技大學教授,著名金屬材料專家。從事材料科學教學與研究工作69年,創造性地研究和開發了一系列高性能新型模具鋼,撰寫完成我國首部全面系統介紹特殊鋼的百科全書,為發展我國新型鋼種作出傑出貢獻。

崔崑的夫人朱慧楠介紹著她眼中的丈夫,『早上6點起來收拾一下,或者做一點家務事,這是他的休息。然後寫他的書,兩百萬字還在一個字一個字地敲出來。』

崔崑說:『我這一輩子不謙虛地說就四個字概括——一個勤奮,一個報國!我一直說,我們做的一般人可以做到的!』

江城武漢的夏,少不了雨水的滋潤,洗淨鉛塵的喻家山下華中科技大學院士樓裡,92歲的崔崑早早坐到書桌旁,為再版自己的專著忙碌著。他說,『出版了之後,慢慢地發現要不斷地跟國際接軌,這樣鋼出產的東西外國人知道,他也是同類的鋼,你買他的、出口都很方便。所以這幾年變化很快,我就開始修改。』

這本名為《鋼的成分、組織與性能》的專著共1574頁,200萬字,是我國首部全面系統介紹特殊鋼的『百科全書』。但誰能想到,2006年提筆寫書時,崔崑已是81歲高齡。學生柳林說,為完成這一艱巨工程,他自學計算機軟件,親自收集每一份文獻,編輯每一張圖片。『他自己買的電腦,所有材料所有的字,一個個敲進去,他自己下載了圖形編輯軟件,把圖片導進去,在那上面進行修改。』

崔崑(右)與夫人朱慧楠在武漢的家中肖藝九攝

崔崑這一輩子就像自己的專業一樣,千錘百煉。少年時,家鄉濟南被日寇佔領,燕京大學畢業的父親毅然離開被日本人接管的洋行,並鼓勵兒子離開淪陷區,到大後方去繼續讀書。崔崑回憶當時的情形說,『高中畢業以後,日本人奴化教育,我父親就說你無論如何不要在這讀,絕對不給日本人做事。我們拿了一點簡單的行李,有時搞個架子車,有時走路,通過河南的封鎖線,從西安到寶雞到廣萊、綿陽最後到了成都,一共走了81天。』

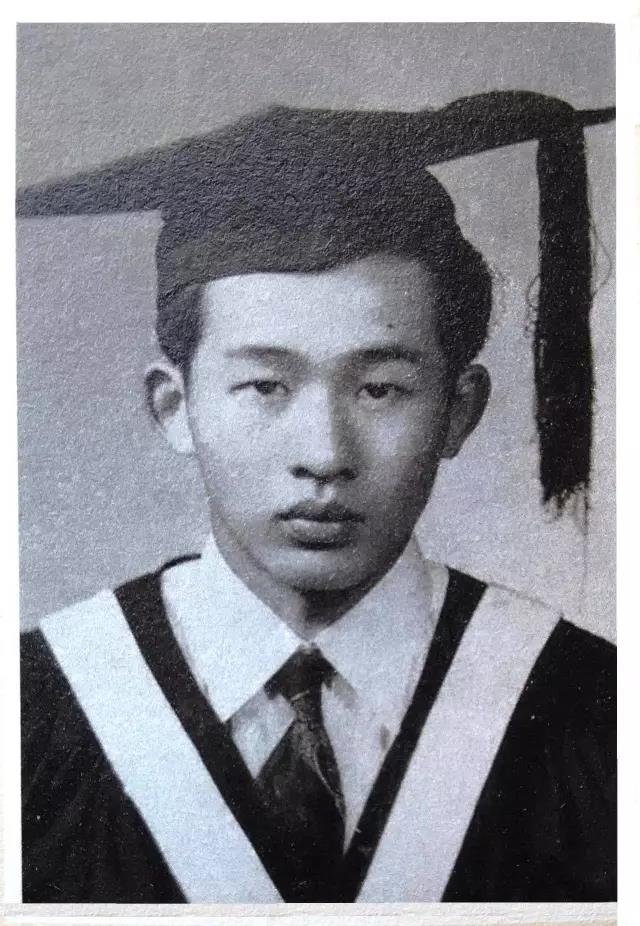

1944年,崔崑考入西遷四川樂山的武漢大學機械系,一門心思就是讀好書。他介紹說,『汽車、加工機床、動力都是機械系,一個專業就是一門課程。第二年我就得了全系第一。』

1948年,崔崑以優異成績畢業,留校任教。新中國成立後,百廢待興,鋼鐵成為工業脊梁,而高性能特殊鋼,更是托舉一個國家鋼鐵工業水平的巨臂。但是,當時的武大並沒有這個專業。那是1958年的春天,說去蘇聯學習,將來回來能夠把這個專業辦好。崔崑了解以後莫斯科鋼鐵學院應當是蘇聯該專業最好的學校,他就在那待了兩年,一方面聽些課,另外還做些實驗研究。

崔崑畢業照

1960年,崔崑學成回國。那時,我國工業生產急需高性能新型模具鋼,卻無力自主生產,進口價格是普通鋼的10倍以上。崔崑心急如焚,和同事們加緊建設實驗室。『有些學校能買的幫著買,買不到的鹽爐實驗就自己動手做。在蘇聯帶回一些圖紙、測試儀器。』

那時候沒有溫控自動化技術,他們只能用最『土』的辦法控溫——眼睛緊緊盯著溫度顯示儀。往往一盯就是一個通宵。崔崑介紹說,『如果溫度高一點,就停一停,溫度低一點就把閘合上去。靠手動來控制,比較難。要聚精會神。』

而每一場實驗,崔崑都堅持親自在場。崔崑說,『超過10度實驗就不夠准確,影響實驗結果,這個不准就前功盡棄。』

崔崑在實驗室

1964年,新中國成立第15個年頭,崔崑帶領同事建成了裝備完整的金屬材料與熱處理實驗室,新模具鋼制成的模具打破了國外壟斷。

上個世紀80年代,國家進入改革開放的大發展時期。每當新鋼種出產,崔崑便背著沈重的『鐵坨坨』,風塵僕僕趕往全國各家單位試用,樂此不疲。那時火車擠得不得了,有時沒有位置坐,更不用說臥鋪。崔崑有幾次都是站著,從北京一直到武漢,他盡量不喝水,避免去廁所。當時他想如果托運會很麻煩,因為一點點鋼筋都要辦手續。所以就自己帶著去,省事。

崔崑先後研制出十種自主知識產權新型模具鋼,在數十家工廠得到應用,按當時的標准,累計創造直接經濟效益兩億多元。學生熊惟皜說,如今已經92歲的崔先生,依然不斷關注著學科新動向和新的研究方法。『他現在還在關注著學科發展的前沿動態,並且經常和我們討論這個方面的成果。』

而崔崑說,走在學生的前面,這是為師者的基本要求。

崔崑(右)在武漢家中指導被資助的華中科技大學學生肖藝九攝

生活中的崔崑,一件襯衣可以穿30年,但是對家庭困難學生卻非常『大方』。2013年,他和夫人朱慧楠將全部積蓄420萬元捐出,設立『勤奮勵志助學金』,每年資助45名本科生,每人8000元。

崔崑笑著說,『我們兩個人商量著要雪中送炭,幫助家庭困難,但又勤奮努力學習的學生。因為我們畢業時候兩手空空,現在有些積蓄還不是國家給的,用不完還給老百姓,這是很自然的事情。』

【記者手記】

我是記者張明浩。崔崑先生今年92歲,夫人朱慧楠89歲。夫人身體不好,如今還是崔先生買菜做飯。而學化學出身的朱慧楠教授,則用廚房裡那個不大的電子秤,精細地搭配著每頓飯的各種食材。兩位老人,已經這樣認認真真地一起生活了64年。

崔先生說自己寫書有四個要求。一是全,二是新,三是嚴,四是用。所謂嚴就是書裡內容的出處一定要嚴格。不是你的,一定要把出處明確地標示出來。曾經有一次,崔崑自己帶的博士生發表論文時,把他的名字也帶上了。崔崑發現後嚴厲地批評學生是給自己幫倒忙!他說,『搞科學研究的人,要遵守科學道德;維護科學尊嚴,貴在誠信自律。』或許,和煉鋼一樣,只有一絲不苟、誠信自律,纔能鍛造出鋼鐵般屹立的人格。